Щедрый дар государству московского коллекционера П.П. Щапова

2025-08-19 12:23:29, Рубрики:

ФИЛАТЕЛИЯ.РУ

История формирования Государственной коллекции знаков почтовой оплаты (ГК ЗПО), крупнейшей филателистической коллекции в России, связана с именем Петра Петровича Щапова (1870-1939), московского предпринимателя и одного из владельцев бумаготкацкой фабрики, общественного деятеля, потомственного почетного гражданина Москвы.

Портрет П. П. Щапова

После национализации фабрики и выселения П.П. Щапова из родительского дома в 1925 г., желая сохранить уникальное собрание почтовых марок от раздробления и гибели, он задумал передать его государству для хранения в Музее народной связи в Ленинграде (ныне Центральный музей связи им. А.С. Попова).

В 1929 г. собранную в течение всей жизни коллекцию он подарил Наркомату почт и телеграфов СССР. Часть его собрания стала основой сформированных разделов ГК ЗПО, хранящихся в фондах Центрального музея связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге.

Источником сведений о коллекции П.П. Щапова являются материалы, хранящиеся в отделе документальных фондов (ОДФ) и архив отдела знаков почтовой оплаты ЦМС имени А.С. Попова. Среди них документы о передаче, регистрации и оценке филателистических материалов и отборе части коллекции П.П. Щапова для продажи за границу на валюту, которая была необходима молодому Советскому государству: первая пятилетка требовала огромных финансовых затрат.

Обратимся к личности дарителя. Петр Петрович Щапов был москвичом в третьем поколении, получил хорошее профессиональное образование в Московской практической академии коммерческих наук. Его отцу и родному дяде принадлежала Бумаготкацкая фабрика на Немецкой (ныне Бауманской) улице и торговая фирма «Братья Петр и Илья Щаповы».

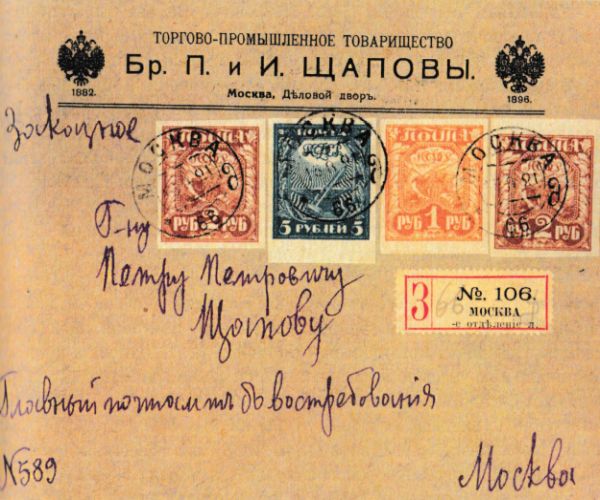

Заказное письмо, прошедшее почту 13 августа 1921 г.,

в фирменном конверте торгово-промышленного товарищества «Бр. П. и И. Щаповы».

Адресовано в Москву на имя П.П. Щапова

После смерти отца Петра Васильевича в 1890 г., будучи двадцатилетним юношей, Петр Петрович вместе с братом стал владельцем этого крупного предприятия и купцом первой гильдии. В 1891 г. женился на Марии Антоновне Орловой, родом из Царского Села, которая родила ему четырех сыновей и четырех дочерей.

Петр Петрович был способным предпринимателем и, обладая живым характером и унаследованными от отца обширными связями, активно занимался общественной деятельностью. С 1897 г. он являлся Гласным Московской городской думы, членом ее Ревизионной комиссии и занимался финансовыми вопросами.

В справочной книге «Вся Москва» за 1917 г. указаны его многочисленные общественные должности. Он был потомственным председателем Богоявленского братства. Представители семьи Щаповых возглавляли его из поколения в поколение. Их средства составляли половину бюджета этой крупнейшей в Москве благотворительной организации.

Петр Петрович также был потомственным попечителем городского Петровско-Лефортовского училища, членом Басманного городского попечительства о бедных, выборным Московского купеческого сословия, членом Московского общества взаимного кредита и проч.

В 1893-1899 гг. Петр Петрович был помощником попечительницы Елисаветенского детского приюта, внося ежегодно от 500 до 1000 руб., за что удостоился золотой медали «За усердие и особые труды» на Станиславской ленте (1896). Его имя внесено в Золотую книгу Российской империи «Деятели России», которую издало в 1908 г. Общество попечения о бедных и больных детях, находившееся под покровительством Великой княгини Елизаветы Маврикиевны, супруги великого князя Константина Константиновича Романова.

Страстным увлечением Петра Петровича Щапова было собирание знаков почтовой оплаты всего мира, в т.ч. стран Европы, Ближнего Востока и колоний. Но предпочтение отдавалось отечественным почтовым маркам, особенно Российской империи и популярному филателистическому разделу земских знаков почтовой оплаты. Их издавали с 1865 г. земские органы самоуправления для оплаты местной корреспонденции внутри уездов.

Занимаясь филателией в течение почти всей своей жизни, П.П. Щапов из коллекционера-любителя стал серьезным исследователем истории почты и филателии.

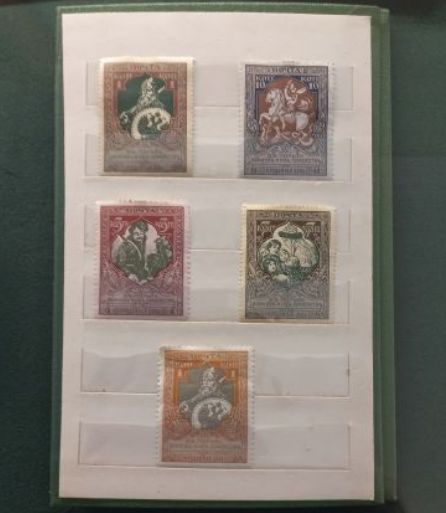

Марки из коллекции П.П. Щапова. Хранятся в Музее истории усадьбы Александрово-Щапово

Ему еще принадлежат публикации в специальной периодике того времени — журналах «Советский филателист» и «Советский коллекционер». Возможно, интерес к почтовым маркам перешел к Петру Петровичу от отца, хранившего фабричную переписку и предпочитавшего оставлять для коллекции оболочки письменной почтовой корреспонденции.

Наверняка повлияли на склонность П.П. Щапова к коллекционированию увлечения членов большой семьи Щаповых. Его старший брат Василий Петрович не только проявлял интерес к филателии, но и собирал видовые почтовые открытки, т. е. был филокартистом. Дядя Павел Васильевич Щапов (1846-1888) был известным библиофилом и собрал огромную коллекцию книг, начиная с первых славянских печатных изданий. В 1880-х гг. он проживал рядом, в coбcтвенном доме - усадьбе Щаповых на Немецкой улице. Все вышесказанное свидетельствует о том, что Щаповы, оставившие значительный след в деле благотворительности, внесли свой вклад в русскую культуру конца XIX - начала ХХ в.

Уникальное филателистическое собрание П.П. Щапова складывалось в течение многих десятилетий. Независимый в средствах, Щапов мог себе позволить приобретение отсутствующих позиций для своей коллекции не только в филателистических магазинах, но и на зарубежных аукционах.

С начала ХХ в. Петр Петрович проявлял особы интерес к прошедшей почту письменной корреспонденции Российской империи, специально отправленной по почте для получения штемпеля, доказывающего хождение марок в определенный исторически период.

1920-1930-е гг., когда материалы филателистического собрания П.П. Щапова влились в Государственную коллекцию, - это крайне непростое для нашей страны время. Чтобы лучше его понимать, необходимо немного рассказать о взаимоотношениях Советского государства и филателистического мира, несомненно, повлиявших на судьбу дарителя и ГК ЗПО. Как вообще происходило пополнение музейных фондов ЗПО в тот период?

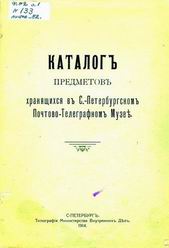

По данным каталога предметов Почтово-телеграфного музея, изданного в 1914 г., музейная коллекция знаков почтовой оплаты насчитывала примерно 18 500 единиц хранения, причем в «большей части иностранных марок, из которых около 500 выставлены в стенных витринах для обозрения публике», остальные «находятся в специальных альбомах, которые хранятся в особом сундуке».

В музее отсутствуют данные о пополнении фондов музейной коллекции ЗПО в первые годы после революции и в период Гражданской войн. Известно, что новое Советское государство, будучи в изоляции и являясь членом ВПС, перестало получать регулярные поступления иностранных марок из Берна. Однако Наркомат почт и телеграфов иным образом заботился о судьбе филателистического собрания.

Свительство тому - хранящийся в отделе документальных фондов (ОДФ) мандат от 12 июня 1919 г. Он выписан на имя уполномоченного отдела Народной связи Петроградской губернии К. П. Юферова и подписан заместителем Комиссара почт и телеграфов. Предъявителю мандата поручалось «просмотреть и отобрать в архиве почтамта все дела, относящиеся к заготовке знаков почтовой оплаты, и выбрать из них все марки, а также все оттиски, которые, по его мнению, могут представлять музейную редкость...».

Другой документ датирован 27 июня 1919 г. и адресован в Центральную жилищную коллегию Комиссариата городского хозяйства Петрограда. В нем, в частности, говорится: «Во многих частных квартирах, имеющихся на учете в жилищной коллегии и покинутых владельцами, среди другого имущества часто попадаются весьма ценные для почтово-телеграфного ведомства, как представляющие музейную ценность, старинные русские и иностранные знаки почтовой оплаты. В целях пополнения такими знаками Почтово-телеграфного музея сделать распоряжение по всем жилищным отделам Петрограда и другим организациям, берущим на учет имущество покинутых домов, о немедленной передаче упомянутых коллекций и отделы знаков почтовой оплаты заведующему Почтово-телеграфным музеем в Петрограде Шедлингу...».

Речь идет о филателистических коллекциях, оставленных в домах и квартирах интеллигенции, эмигрировавшей из России после революции. Именно в это время Наркомат почт и телеграфов РСФСР уделял пристальное внимание формированию и пополнению музейной филателистической коллекции, которая как раз в начале 1920-х гг. получала статус Государственной коллекции знаков почтовой оплаты.

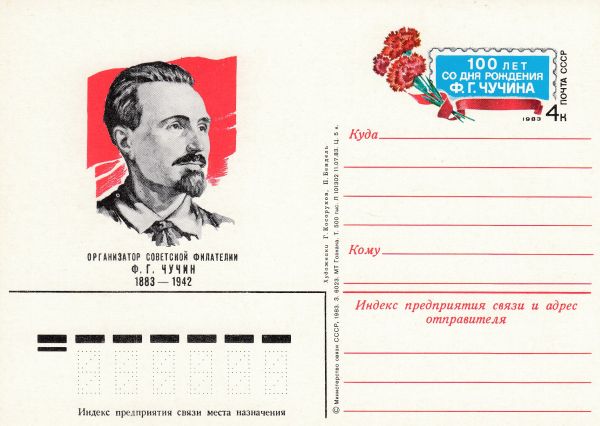

В 1921 г. на учете в ГК ЗПО числилось 21 294 наименования почтовых марок, что на тот момент не составляло и половины изданных во всем мире марок. Введение новой экономической политики (НЭП) оживило торговлю. В денежном обороте появились золотые рубли. В 1921 году в Советской России была объявлена государственная монополия на торговлю советскими филателистическими и прочими коллекционными материалами за пределами страны. Марки были причислены к ценностям, которые, наряду с золотом, могут быть реализованы и направлены в помощь голодающим. Для этой цели в марте 1921 была воссоздана Организация уполномоченного по марочным пожертвованиям при ЦК Помгола ВЦИК, которую в сентябре того же года преобразовали в Организацию уполномоченного по филателии и бонам при ЦК Последгола ВЦИК. Эту организацию возглавил известный в филателистическом мире человек — Федор Григорьевич Чучин.

Наладив дипломатические отношения с внешним миром, советская Россия в 1924 году заново вступила во Всемирный почтовый союз. Это означало возобновление присылки иностранных марок по бюллетеням из бюро ВПС. Коллекция ЗПО в этот период эффективно пополняется несколькими способами: приобретаются филателистические материалы на выставках и аукционах через Организацию уполномоченного по филателии и бонам, в 1926 году переименованную в Советскую филателистическую ассоциацию (СФА); совершаются филателистические обмены с коллекционерами и почтовыми администрациями стран мира; в музей поступают материалы в дар от филателистов и коллекции осужденных по приговорам судов из ОГПУ.

Непростые отношения складывались у администрации музея с уполномоченым по филатели и бонам Ф.Г. Чучиным, который не подчинялся Наркомату почт и телеграфов. Чучин устраивал марочные аукционы, доход от которых поступал в Фонд помощи беспризорным детям. Признавая пополнение ГК ЗПО «первейшей гражданской обязанностью», он вместе с тем возмущался, что необходимость потратить деньги на недостающие в ней марки «отнимала их у голодных и детей».

В конце 1924 г. в музее был образован отдел филателии в составе двух человек для обслуживания Государственной коллекции, было создано Экспертное бюро, занимающееся филателистическими обменами. Предстояла большая работа по систематизации и учету знаков почтовой оплаты.

Судя по хранящейся в архиве отдела ЗПО переписке, как раз в конце 1924 года впервые поступило предложение от П.П. Щапова передать музею свою коллекцию. Одновременно с этим он предложил оказать содействие в работе только что организованного филателистического отдела и при этом выразил вполне понятное желание ознакомиться с условиями хранения фондов. Признавая авторитет П.П. Щапова как филателиста, музей отказался от его помощи, подробно изложив свои доводы и опасения по поводу допуска к работе с марками частных коллекционеров, которые нередко обращались в музей, надеясь получить взамен филателистические материалы.

В связи с ликвидацией Центральной комиссии Последгола в 1928 году и передачей ее имущества и ценностей в СФА, заместитель заведующего музеем связи по научной части М.Ю. Шедлинг обратился в Наркомат почт и телеграфов с просьбой разрешить представителю музея присутствовать при передаче марочных фондов с тем, чтобы приобрести редкие марки для Государственной коллекции по составленным в отделе филателии манколистам. Однако надежды на поддержку в пополнении фондов ГК ЗПО быстро растаяли: просьба была оставлена без внимания, а редкие и ценные марки были распроданы с аукциона и попали в частные коллекции, в т.ч. за границу.

Возможно, эти неприятные для музея события в мире филателии каким-то образом ускорили процесс присоединения коллекции П.П. Щапова к музейным фондам. После ознакомления с его коллекцией сотрудник отдела филателии П.М. Извенков в письме к члену коллегии Наркомата и телеграфов А.В. Мусатову в 1929 году пишет: «Указанная коллекция будет драгоценнейшим вкладом в Госколлекцию и составит новую эру в жизни Отдела филателии...».

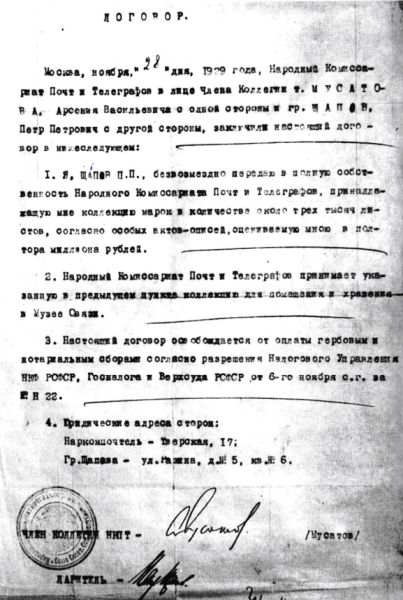

Передача филателистической коллекции П.П. Щапова Наркомату почт и телеграфов началась в 1929 г. в Москве. В отделе документальных фондов музея хранится Договор дарения П.П. Щапова от 28 ноября 1929 г., адресованный Наркомату почт и телеграфов в лице члена коллегии Мусатова Арсения Васильевича: около 3000 листов с почтовыми марками и сопутствующая филателистическая литература, согласно актам-описям, оценены в 1,5 млн руб. золотом.

Протокол заседания коллегии Наркомата почт и телеграфов от 9 декабря 1929 г. постановил оформить акт дарения марочной коллекции П.П. Щапова и «выплачивать гр[ажданину] Щапову пожизненно 1.X.1929 г. по 175 рублей ежемесячно, в случае его смерти - его жене Щаповой Марии Антоновне, но в половину размера. Считать Щапова личным консультантом НКПиТ по вопросам филателии».

Договор дарения коллекции марок П.П. Щапова

Наркомату почт и телеграфов СССР, датированный 28 ноября 1929 года.

Внизу подлинная подпись Щапова

Передача коллекции П.П. Щапова в музей затянулась на три года. Заведующий музеем Н.И. Евгеньев и научный сотрудник отдела филателии П.М. Извеков в июле 1930 г. обратились к председателю Совета Музея связи НКПиТ Ларикову в Москву с просьбой передать коллекцию в музей как можно скорее. В записке говорится: «Приступая к созданию единой Госколлекции и имея в виду получение коллекции гр[ажданина] Хальфана и др., Музей связи просит Вашего распоряжения о переброске Щаповской коллекции в Ленинград, где будет хранение ее обеспечено в специальной комнате, защищенной в пожарном отношении».

Музей народной связи находился в Ленинграде и с января 1925 г. размещался в здании бывшего дворца князя Безбородко, где располагается и в настоящее время. Передача коллекции П.П. Щапова из Москвы в музей была начата в 1932 г.

В письме начальника сектора пропаганды Народного комиссариата связи Мезинова директору музея Зеленину от 14 мая 1932 г. говорится: «Согласно приказа по НК связи № 643 Вам высылается в ближайшие дни Коллекция почтознаков бывшая П.П. Щапова. Учитывая громадную ценность Коллекции, а также и то, что часть ее подлежит реализации за границей, предлагаю Вам особенное внимание обратить на организацию контроля за сохранностью марок во время приемки коллекции путем выделения специального помещения и тщательно проверенных работников ... ».

В 1933 г. в музее началась обработка коллекции П.П. Щапова. Сохранившаяся переписка свидетельствует о том, что работа с материалами велась одновременно в нескольких направлениях. Материалы подлежали тщательному описанию и подсчету, экспертизе и оценке по французскому каталогу «Ивер и Телье» 1933 г., цельные вещи (маркированные конверты и карточки) - по немецкому каталогу Ашера 1928 г., единственному тогда каталогу цельных вещей стран мира.

Даже после тщательного изучения сохранившихся в музее архивных документов по обработке коллекции П.П. Щапова остался не совсем понятен принцип отбора марок для включения в ГК ЗПО, ради чего, собственно, П.П. Щапов их дарил.

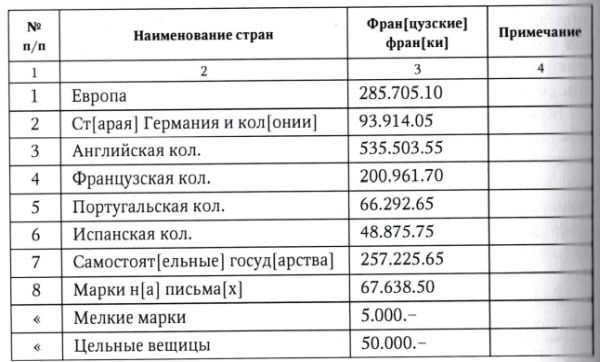

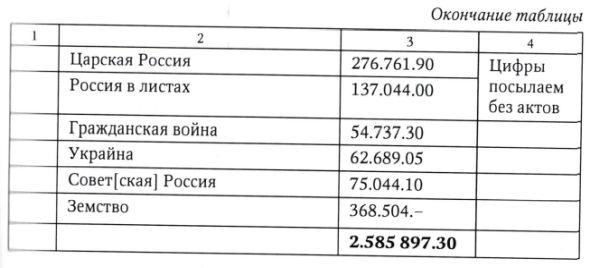

Сохранившаяся в переписке отдела филателии таблица, составленная экспертами, представлена в виде результатов оценки 16 разделов коллекции П.П. Щапова, объединенных как по территориальному принципу или колониальной принадлежности, так и по виду филателистического материала («цельные вещицы», «марки на письмах»).

Каждый раздел оценен во французских франках (таблица приведена в оригинальном виде).

Таблица составлена для отчета и отправлена на имя наркома связи А.И. Рыкова 26 марта 1935 г. с приложением актов «по приемке почтовых знаков коллекции бывшей Щапова», в которых «означенные марки, поименованные в актах с указанием количества и их особенностей, а также стоимости по каталогу Ивера 1933 г.».

В том же отчете приведены виды работ, проделанные с коллекцией П.П. Щапова: экспертиза на подлинность, классификация и расценка по каталогам, составление подробных описей - и далее пункт, обобщающий работу, проведенную в течение трех с половиной лет «по составлению вновь дарственной коллекции почтовых марок всего мира, в каковую в основной положена коллекция бывшая П.П. Щапова, в особенности отношении марок старой России и СССР».

К сожалению, сохранившиеся огромные по объему рукописные описи на марки разных стран не приложены к актам приемки. Поэтому отнести количество марок в описях к определенным разделам коллекции и в приведенной таблице не представляется возможным. Итоговые цифры с количеством материала в музейных документах отсутствуют. Это наводит на мысль, что главной целью обработки коллекции П.П. Щапова являлась ее оценка для Наркомата связи.

Итоговая таблица дает представление о составе коллекции П.П. Щапова и ее стоимости. Наиболее ценной частью собрания оказались марки английских колоний: 535 504 франков. Это объясняется тем, что, будучи родоначальницей почтовых марок в мире, Великобритания стала выпускать их в своих колониях раньше, чем они появились в других станах, захватив при этом наибольший по хронологии эмиссионный марочный период в мире с 1840 г.

На первом месте по оценочной стоимости стоят марки Российской империи вместе с т.н. листовым материалом (марки в полных марочных листах) и земским разделом. Суммарно они оценены в 782 310 франков, не считая «марок на письмах». Прописанные отдельными строками «Царская Россия», «Россия в листах» и «Земство» вселяют надежду, что в музейную коллекцию влились отечественные материалы старой России, ее листовая часть, наверняка отсутствовавшая в ГК ЗПО, и земские марки.

Более всего радует наличие раздела «Марки н[а] письма[х]», т.е. прошедшей почту письменной корреспонденции. Такие предметы до присоединения «щаповских» материалов практически отсутствовали в Государственной коллекции, поскольку музей специально их не формировал. В ГК ЗПО они поступали случайно в составе частных коллекций. Между тем прошедшие почту письма, вернее, их оболочки или вырезки с адресной стороной, являются очень важной составляющей коллекции. Именно такие материалы, иллюстрирующие различные почтовые отметки, имеющие штемпеля с датами и местами прохождения почты, могут использоваться как вспомогательные документальные источники по истории почты, представляя большой интерес для исследования. Сегодня мы видим, что подавляющая часть такого материала поступила в музейные фонды ЗПО из собрания П.П. Щапова.

Приведенная таблица не проливает свет на очень важный вопрос: какая часть коллекции П.П. Щапова осталась в музее и вошла в состав ГК ЗПО, а какая была продана за границу через СФА? Документы свидетельствуют о том, что при обработке коллекции П.П. Щапова одновременно шел и отбор марок для продажи за рубеж. Коммерческий директор СФА В.Т. Милькин был очень нетерпелив в желании получить марки, готовые для продажи на экспорт. Для этой цели марки сортировались по разделам (возможно, странам или континентам) в небольшие по объему тетради, на листы которых прикреплялись с помощью наклеек; очевидно, в таком виде они продавались.

В письме от 19 марта 1935 г. эксперт Пахомов, работавший с коллекцией в музее, отчитывается перед вышеуказанной экспортной организацией о подготовке марок к продаже: «Тов[арищ] Штаден сделал отборку европейских марок и наклеил десять тетрадей с подсчетом каждой тетради, при этом по приказу директора тов[арища] Гормина К. А. три дня ушло на подсчет коллекции Щапова для Наркома Связи тов[арища] Рыкова А. И.».

Далее заведующий отделом филателии С. Ермолов к этому добавляет: «Весь материал будет передан на реализацию на валюту, сумма порядочная, около 1,5 миллиона франков. Копию наряда прилагаю ... ».

Это же подтверждает и уже известный отчет наркому связи А. И. Рыкову, составленный неделю спустя, 26 марта 1935 г., и подписанный директором музея Горминым и заведующим отделом филателии Ермоловым. В нем говорится: «Отдел филателии в данное время занят отборкой третьих и далее экземпляров марок для реализации на инвалюту через Советскую филателистическую ассоциацию».

Предположив, что материалы для реализации были все-таки включены в составленную для отчета таблицу, можно сопоставить цифры стоимости подготовленных тетрадей для продажи марок на 1,5 млн франков, как указано в письме от 19 марта 1935 г., и общей стоимости коллекции, оцененной в 2,5 млн франков (по сведениям из таблицы - 2 585 89~ франков). Это позволяет сделать вывод, что около 60% от огромной по объему коллекции П.П. Щапова было подготовлено для реализации за границу на валюту через СФА, что и было осуществлено в 1937 г.

Средства от продажи на валюту якобы отчасти дали возможность для пополнения музейной коллекции приобрести на зарубежных аукционах недостающие экземпляры знаков почтовой оплаты, новые альбомы немецких фирм «Борек» и «Шаубек» для хранения марок и филателистического оборудования, необходимые для работы отдела филателии. В довоенной переписке отдела после 1937 г. не содержится никаких сведений о покупке почтовых марок на зарубежных аукционах для ГК ЗПО. Можно лишь предположить, что сумма, вырученная от продажи марок за границей, несопоставима с затратами на перечисленные выше филателистические аксессуары.

Поступившие в музей материалы коллекции П.П. Щапова были систематизированы по разделам согласно структуре ГК ЗПО, затем сняты с альбомных листов, по которым они принимались от бывшего владельца, и оформлены в музейные альбомы для хранения марок. К сожалению, в то время не принималось никаких решений о хранении коллекции П.П. Щапова как мемориальной. Она была рассредоточена по всем разделам Государственной коллекции, закрыв большую часть пробелов в ее фондах.

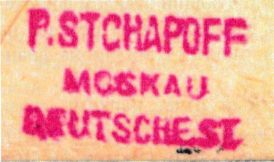

Увеличенное изображение

поставленного в нижнем углу письма штампа

о принадлежности к коллекции П.П. Щапова

Сегодня о принадлежности материалов к коллекции П.П. Щапова можно узнать по оттискам миниатюрных штампиков с инициалами Щапова. Бережно проставленные на обороте марок крохотные оттиски латинских букв «PS» означают первые буквы имени и фамилии коллекционера - «Peter Stschapoff». На цельных вещах и письмах, прошедших почту, виден красный штамп в левом углу лицевой стороны с текстом на немецком «Stschapoff / Moskau / Deutsche Str.» (Щапов / Москва/ Немецкая ул.).

Филателистические материалы с отметками П.П. Щапова знакомы не только отечественным коллекционерам, ведь материалы коллекции разлетелись по всему миру. Их и сегодня можно встретить в качестве лотов, часто высоко оцененных, в зарубежных филателистических аукционных каталогах и узнать по характерным штампам, адресам и конвертам его бывшей фирмы.

Рассказать более детально о всей коллекции, принадлежащей П.П. Щапову, не представляется возможным, но привести хотя бы два примера считаю необходимым. Эти предметы считаются большой редкостью и сегодня хранятся в «Сокровищнице знаков почтовой оплаты России» - музейном фонде открытого хранения филателистических раритетов.

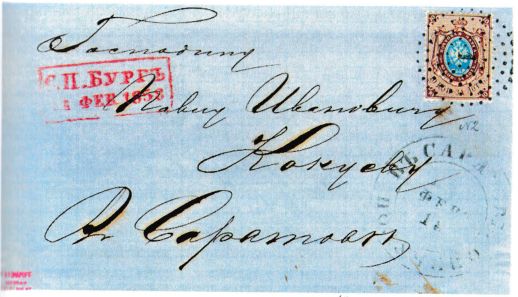

Первый из них - прошедшее почту письмо, отправленное из Санкт-Петербурга в Саратов в феврале 1858 г., оплачено почтовой маркой первого выпуска Российской империи номиналом 10 к. за лот, вышедшей в обращение 1января 1858 г.

Письмо из Санкт-Петербурга в Саратов,

оплачено почтовой маркой первого выпуска Российской империи номиналом 10 коп. за лот,

погашенной пробным точечным штемпелем «1» (почтамт Санкт-Петербурга) 16 февраля 1858 г. Редкость

Марка погашена первым российским точечным штемпелем с цифрой «1», введенным в качестве эксперимента по использованию штемпелей гашения марок на письмах в феврале 1858 г., в первую очередь на главном почтовом отделении столицы - Санкт- Петербургском почтамте.

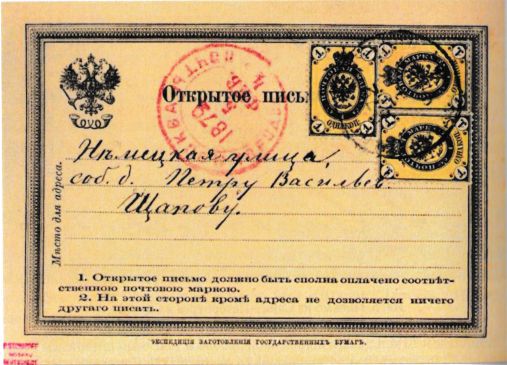

Второй представляет собой новый вид почтовой корреспонденции, введенный в Российской империи под названием «Открытое письмо» в январе 1872 г., представлен почтовым отправлением, прошедшим почту из Москвы 5 февраля 1872 г., через месяц после выпуска в обращение.

«Открытое письмо» первого выпуска 1872 г.,

отправленное из Москвы 5 февраля 1871 г.,

оплаченное тремя марками однокопеечного номинала

согласно почтовому тарифу. Редкость

Прошедшая почту корреспонденция из собрания П.П. Щапова сегодня является украшением Государственной коллекции. Отражая колорит того времени, письма раскрывают значение марок в истории отечественной почты.

Формирование ГК ЗПО, в основу разделов которой легли подаренные государству материалы П.П. Щапова, закончилось в 1938 г. Серьезная работа по систематизации коллекции позволила сформировать ряд т.н. генеральных хронологических коллекций отечественных разделов с размещением их в отдельных альбомах (Российская империя, земские почтовые марки, почтовые марки РСФСР и СССР), а также многотомную хронологическую коллекцию почтовых марок стран мира. Все эти разделы Государственной коллекции обогатились редкими и уникальными позициями отечественных и зарубежных знаков почтовой оплаты, имеющих значительную историко-культурную и филателистическую ценность.

В отчете директора музея К.А. Гормина от 2 февраля 1938 г. отмечалось, что Государственная коллекция СССР «в настоящее время по ценности вышла на третье место в мире после английской и немецкой, заключая только в основном фонде 65 тысяч редких марок». Представляется, что большая часть этих редкостей — предметы бывшего филателистического собрания П.П. Щапова, которому блaгодарные потомки должны были поставить памятник за столь щедрый дар своему отечеству.

К сожалению, история распорядилась по-иному, и дальнейшая судьба этого благородного человека сложилась печально. Принесенный государству подарок не спас его от ареста, как и многих коллекционеров, имевших филателистические и иные коллекции.

Петр Петрович Щапов был арестован 18 марта 1938 г. по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной организации, якобы существовавшей среди членов Московского общества коллекционеров. Он скончался в больнице Таганской тюрьмы 7 мая 1939 г.

На запрос внучатого племянника П.П. Щапова академика Ярослава Николаевича Щапова (ушедшего из жизни в 2011 г.) был получен ответ из Военной прокуратуры Московского округа за № 4/ 1069-75 от 6 марта 1989 г., который гласит, что в 1975 г. по архивному уголовному делу П.П. Щапова было проведено дополнительное расследование. П.П. Щапов был признан невиновным, и дело в отношении его прекращено за отсутствием состава преступления. Названы лица, причастные к аресту и следствию по делу П.П. Щапова, позднее осужденные за незаконные аресты и фальсификацию уголовных дел.

Место захоронения П.П. Щапова родственники, естественно, не нашли, а прокуратура оказалась не в состоянии ответить на этот вопрос.

Ярослав Николаевич Щапов

Так закончилась жизнь достойного гражданина России, порядочного человека, щедрого коллекционера и мецената Петра Петровича Щапова, который внес значительный вклад в культурное наследие нашего государства своим уникальным филателистическим собранием. Память о нем хранится в материалах ГК ЗПО, являющейся частью национального достояния России.

Лариса Петровна Рылькова

Почтовая марка и почтовая карточка: творцы, издатели, коллекционеры: Сборник методических материалов IX Научно-практического семинара по истории почты и филателии. — СПб., 2018.

Статья опубликована на нашем портале с разрешения ЦМС им. А.С. Попова

Статьи по теме:

Меценаты Щаповы

Филателистическое краеведение. Щаповский музей и род Щаповых

Филателистическое краеведение. Щаповский музей и род Щаповых. Окончание

Выставка в усадьбе Александрово-Щапово