Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Первый период

2025-08-06 11:21:18, Рубрики:

ФИЛАТЕЛИЯ.РУ

Филателист-историк из Санкт-Петербурга Владимир Федорович Нелепин продолжает знакомить нас с историей Великой Отечественной войны, отображенной на почтовых марках и конвертах.

* * *

Рис. 43. Марка СССР, 20 лет обороны Брестской крепости, 1961г.

Первый период войны (22 июня 1941– 18 ноября 1942)

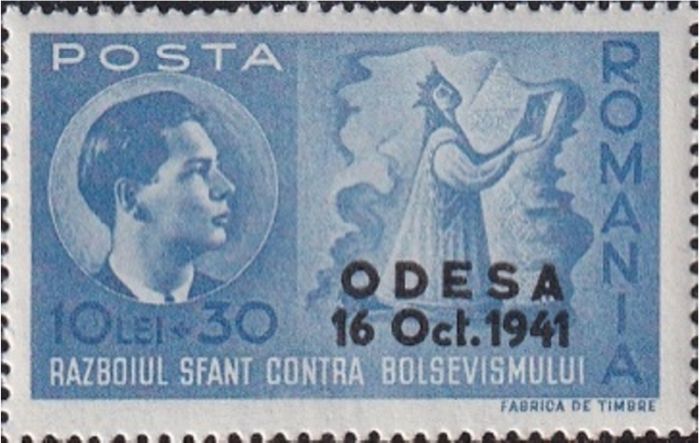

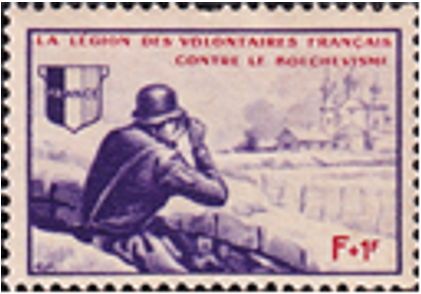

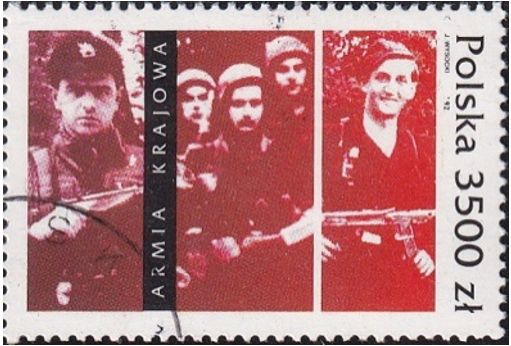

На рассвете 22 июня 1941 г. Германия, вероломно нарушив договор о ненападении 1939 г., напала на СССР. На её стороне вскоре выступили: Румыния (рис. 31), Финляндия (рис. 32), Италия (рис. 33), Венгрия (рис. 34), Словакия (рис. 35) Хорватии (рис. 36), Португалия (рис. 37), Испания (рис. 38), Бельгия (рис. 39), Норвегия (рис. 40), Франция (рис. 41), Дания (рис. 9), Польша (армия Крайова) (рис. 42), а также Швеция и Чехия (на рис. 34 приведена пушка чешского производства) участвовали в снабжении военно-промышленного комплекса Германии.

Рис. 35. Марка Словакии, боевые действия в Беларуссии, 1943г.

Рис. 31. Марка Румынии, для оккупированной 16 октября 1941 г. Одессы, 1941г.

Рис. 32. Марка Финляндии для легиона СС, 1941г.

Рис. 34. Марка Венгрии на рождество патриотов на Восточном фронте, 1941г.

Рис. 36. Марка Хорватии для легиона, воюющего в Сталинграде, 1942г.

Рис. 37. Марка Португальского легиона, 1940г.

Рис. 38. Марка Испании к 50-летию Испанского легиона, участника войны с СССР, 1971г.

Рис. 39. Марка Бельгии для Фламандского легиона войск СС на Вост.фронте, 1941г.

Рис. 40. Марка Нидерландов для добровольческого легиона, 1941г.

Рис. 41. Марка Французского добровольческого легиона в СССР, 1941г.

Рис. 42. Марка Польши, к 50-летию Армии Крайовы, 1992г

Авиация противника нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину 250–300 км от государственной границы. Началась Великая Отечественная война, и советско-германский фронт стал главным фронтом 2-й мировой войны.

Первыми в бой вступили пограничные войска и дивизии РККА, располагавшиеся вблизи границы. Мощный удар противника и быстрое продвижение его танковых и моторизованных соединений нарушили управление советскими войсками, которые с тяжёлыми боями были вынуждены отступать в глубь страны.

В приграничных сражениях 1941г. советские войска, нанося контрудары по противнику и замедляя его продвижение, несмотря на многочисленные окружения, стойкой обороной в смоленских лесах, в Брестской крепости (рис. 43), под Ленинградом и Киевом не дали вермахту одержать решающие победы.

Советское правительство и ЦК ВКП(б) приняли ряд чрезвычайных мер по мобилизации всех ресурсов государства для отражения агрессии, перестройке жизни и деятельности страны на военный лад. Президиум ВС СССР объявил о мобилизации военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. На базе управлений и войск приграничных военных округов были созданы Северный, Северо-Западный, Западный, Юго Западный и Южный фронты (в дальнейшем создавались другие фронты, их число изменялось). Морские рубежи защищали Северный, Балтийский и Черноморский флоты.

Для стратегического руководства вооружёнными силами 23 июня создана Ставка Главнокомандования. Её рабочим органом стал Генеральный штаб.

Начальниками Генерального штаба были назначены:

— генерал армии, Маршал СССР (1943), Начальник Генерального штаба РККА (с января по 30 июля 1941 года), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), кавалер шести орденов Ленина (1936, 1939,1945, 1956, 1966, 1971), кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945), Министр обороны СССР (1955-1957), Георгий Константинович Жуков (1896-1974) (рис. 44);

Рис. 44 Марка СССР, Маршал Жуков Г.К. (1896-1974), 1976г

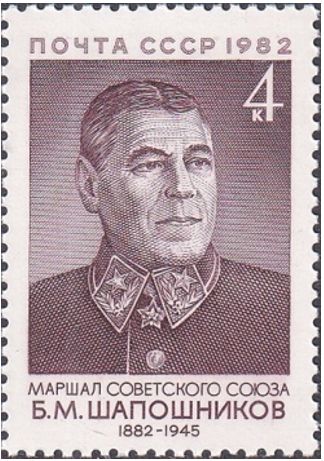

— Маршал СССР с 1940 года, Начальник Генерального штаба РККА с июля 1941 по май 1942, три Ордена Ленина (31.12.1939, 1942, 1945) Борис Михайлович Шапошников (1882-1945) (рис. 45);

Рис. 45. Марка СССР, Маршал Шапошников, Б.М. (1882-1945) 1980г.

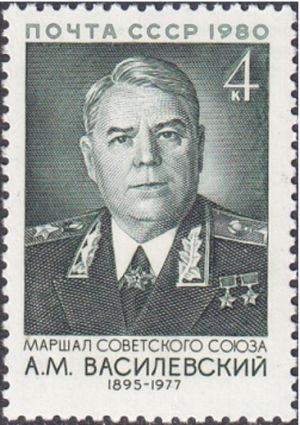

— Маршал СССР с 1943 года, Начальник Генерального штаба (с мая 1942 по февраль 1945) главнокомандующий Главным командованием советских войск на Дальнем Востоке, министр Вооружённых сил СССР (1949-1950) и военный министр СССР (1949-1953) дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945) и восьми орденов Ленина (1942, 1944, 1945, 1945, 1955, 1965, 1970, 1975) Александр Михайлович Василевский (1895-1977) (рис. 46).

Рис. 46. Марка СССР, Маршал Василевский А.М. (1895-1977), 1980г.

— генерал армии (1943) Алексей Иннокентьевич Антонов (с февраля 1945), кавалер ордена Победы (1945) (1896-1962) (марки не выпускались).

Исходя из сложившейся обстановки, советское командование в конце июня приняло решение о переходе на всём советско-германском фронте к стратегической обороне. Перед войсками 1-го стратегического эшелона была поставлена задача – подготовить на направлениях главных ударов противника систему эшелонированных оборонительных полос и рубежей, опираясь на них, остановить его и выиграть время для подготовки контрнаступления.

В первые дни войны руководство СССР выработало программу перестройки деятельности партийных и государственных органов в соответствии с задачами по мобилизации всех сил на борьбу с врагом, которая была изложена в Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941г. партийным и советским организациям прифронтовых областей.

В целях объединения усилий фронта и тыла вся полнота власти в стране сосредоточивалась в руках образованного 30 июня 1941г. Государственного Комитета Обороны (ГКО) в составе:

— Маршала Советского Союза (1943), генералиссимуса (1945), народного комиссара обороны СССР (1941-1946), председателя Совнаркома СССР и Совета Министров СССР (1941-1953), Герой Социалистического труда (1939), Герой Советского Союза (1945), кавалер трёх орденов Ленина, дважды кавалера ордена Вячеслава «Победа» (1945) Иосифа Виссарионовича Сталина (председателя ГКО) (рис. 47);

— Вячеслава Михайловича Молотова (заместитель председателя);

— Маршала Советского Союза с 1935 года, дважды Героя Советского Союза (1956, 1958), кавалера восьми орденов Ленина (1935, 1938, 1941, 1951, 1956, 1961, 1968) Клемента Ефремовича Ворошилова (1881-1969) (рис. 48);

Рис. 48. Марка СССР, Маршал Ворошилов К.Е. (1881-1969), 1976г.

— Г.М. Маленкова, Л.П. Берии (в феврале 1942 в ГКО дополнительно введены А.И. Микоян, Н.А. Вознесенский, Л.М. Каганович; в ноябре 1944 вместо Ворошилова включён Н.А. Булганин).

Положения Директивы были изложены в выступлении Сталина по радио 3 июля 1941г. Постановления ГКО были обязательными для партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций и военных органов, для всех граждан СССР. Мобилизационный план по производству боеприпасов был введён в действие 23 июня, а 30 июня утверждён мобилизационный Народно-хозяйственный план на 3-й квартал 1941 г.

В связи с угрозой важным экономическим районам страны на западе и юге потребовалось немедленно переместитьпромышленные предприятия на Урал, в Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию.

Рис. 49. Марка СССР, Н.М.Шверник (1888-1970), 1988г.

Совет по эвакуации при СНК СССР во главе с Николаем Михайловичем Шверником, — Председатель Президиума Верховного Совета СССР 1946-1953 годы, Герой Социалистического труда (1958) (1888-1970) (рис. 49), был образован 24 июня.

По неполным данным, было перебазировано оборудование в восточные районы во 2-й половине 1941г., около 2,6 тыс. промышленных предприятий (в том числе свыше 1,5 тыс. крупных), эвакуировано 30-40% рабочих, инженеров и техников.

Одновременно в тыл вывезли запасы зерна и продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных машин, другие материальные и культурные ценности.

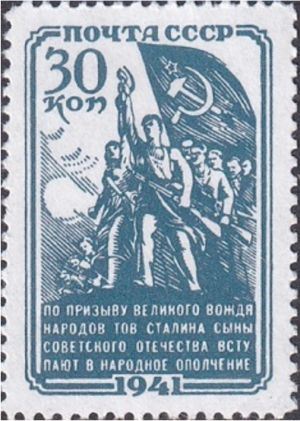

Колхозы и совхозы восточных районов страны во 2-м полугодии 1941 г. приняли около 2,4 млн голов скота, перемещённого из прифронтовой полосы. В глубь страны были эвакуированы сотни научных институтов, лабораторий, школ, библиотек, а также уникальные произведения искусства из музеев Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Организовывалось народное ополчение (рис. 50).

Рис. 50. Марка СССР, народное ополчение, 1941г.

В тылу развернулось формирование новых соединений. 10 июля в целях приближения стратегического руководства к войскам были созданы Главнокомандования войск Северо Западного, Западного и Юго-Западного направлений.

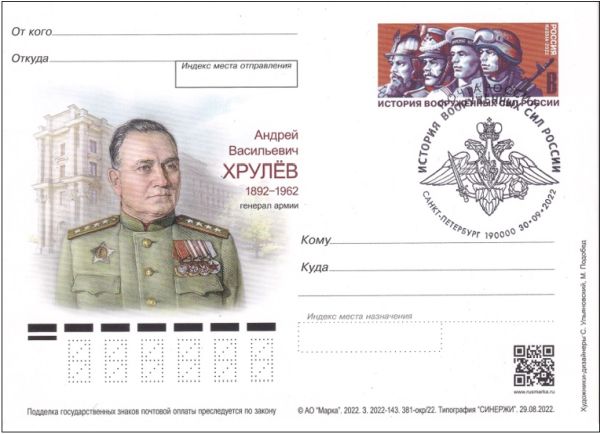

Для улучшения материального обеспечения войск действующей армии решением ГКО от 28 июля 1941г. учреждены Главное управление тыла и должность начальника тыла Красной Армии генерал-лейтенанта, генерала армии (1943), кавалера двух орденов Ленина (1940, 1945) Андрея Васильевича Хрулёва (1892-1962) (ХМКонверт 51).

Рис. 51. Художественная маркированная почтоваая карточка со спец.гашением России, А.В. Хрулев, 2022г.

В конце июня 1941г. принято решение о массовой мобилизации коммунистов и комсомольцев на фронт. На основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) Президиум ВС СССР 16 июля 1941 г. принял постановление «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии», которое 20 июля было распространено и на ВМФ. 18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск».

Оно обязывало республиканские, областные и районные комитеты партии развернуть в тылу врага сеть подпольных партийных организаций, возглавить действия партизанских отрядов, диверсионных групп, боевых дружин (рис. 54).

Рис. 54. Марка СССР, Герой Советского Союза партизан Саша Чекалин, 1942г.

С 17 сентября 1941г. введено всеобщее обязательное обучение населения военному делу (Всевобуч), которым было охвачено свыше 9,8 млн человек.

Летом и осенью 1941 г. на фронтах шли ожесточённые бои. На северо-западном направлении противнику удалось выйти на ближние подступы к Ленинграду и перерезать сухопутные коммуникации, связывавшие город со страной.

Ленинградская битва 1941-1944 гг. оказала значительное влияние на ход боевых действий на других участках советско-германского фронта, сковала крупные силы германских войск и финскую армию (рис. 52).

Рис. 52. Марка СССР, город-герой Ленинград, 1965г.

На московском Направлении, в Смоленском сражении 1941г., развернувшемся на фронте до 650 км и в глубину до 250 км, советские войска контрударами вынудили германские войска впервые за время 2-й Мировой войны перейти на главном направлении к обороне. В этих боях родилась Советская гвардия.

В июле впервые было применено новое советское оружие реактивные миномёты – «Катюши» (рис. 55).

Рис. 55. Марка Беларуси, 50 лет освобождения территории России, 1994г.

В июле сентябре шли ожесточённые бои на юго-западном направлении, где противник рвался к Киеву. В августе советские войска вынуждены были отойти к Одессе, а в середине сентября оставили Киев, в октябре-ноябре 1941 г. – западные районы Донбасса.

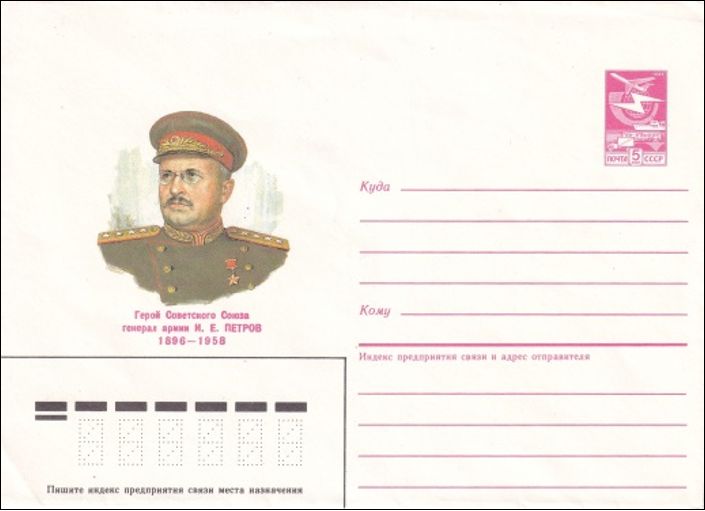

Рис. 56. Художественный маркированный почтовый конверт СССР, генерал армии И.Е.Петров, 1986г.

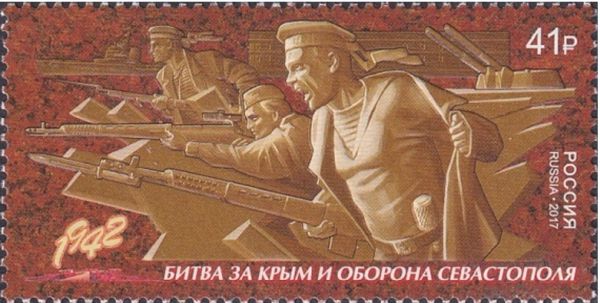

Германские войска прорвались в Крым, началась героическая оборона Севастополя в ноябре 1941г. (марка 53).

Рис. 53. Марка России, битва за Крым и оборона Севастополя, 2017г.

Командующие Севастопольским оборонительным районом: генерал 12 майор, генерал армии (1943, 1944), Герой Советского Союза (1945) Иван Ефимович Петров (4-10 ноября 1941) (1896-1958) (ХМПК 56), вице-адмирал Ф.С. Октябрьский (ноябрь 1941 года — июнь 1942 года), генерал-майор П.Г. Новиков (к 1 июля 1942 года).

Рис. 57. Марка СССР, медаль за оборону Ленинграда, 1944г.

Рис. 58. Марка СССР, медаль за оборону Сталинграда, 1944г.

Рис. 59. Марка СССР, медаль за оборону Одессы, 1944г.

Рис. 60. Марка СССР, медаль за оборону Севастополя, 1944г.

Германские войска овладели Ростовом в ноябре 1941г. В летне осеннюю кампанию 1941г. советские вооружённые силы понесли самые тяжёлые потери за всю Великую Отечественную войну (безвозвратные– свыше 2,5 млн человек, санитарные свыше 1,1 млн человек, пленными и пропавшими без вести свыше 2,2 млн человек). Смоленское сражение и оборона Ленинграда (рис. 57), Сталинграда (рис. 58), Одессы (рис. 59), Севастополя (рис. 60) способствовали срыву германского плана «блицкрига».

В конце сентября – начале октября противник возобновил наступление на московском направлении и вплотную приблизился к столице, в которой 20 октября было объявлено осадное положение. Часть правительственных учреждений была эвакуирована, здания в Кремле укрыли маскировочной сеткой. В оборонительном сражении под Москвой советские войска проявили героизм и исключительную стойкость. Обескровленная ударная группировка германских войск в начале декабря вынуждена была перейти к обороне. Успеху битвы под Москвой способствовали оборона Тулы, Тихвинская наступательная операция 1941г. и Ростовская операция 1941г.

В начале декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой, которое переросло в общее наступление, и впервые с начала 2-й мировой войны германские войска потерпели крупное поражение. Победа Красной Армии под Москвой окончательно сорвала план «блицкрига» и развеяла миф о непобедимости германской армии (рис. 61). Войска противника перешли к обороне на всём советско-германском фронте. Это позволило выиграть время для формирования новых советских частей и соединений, перестройки народного хозяйства на военный лад.

Рис. 61. Марка СССР, 2 года разгрома немцев под Москвой, 1944г.

Однако военное руководство СССР переоценило свои силы и развернуло зимнее наступление на 3 стратегических направлениях.

Неудачные операции в Крыму, по деблокированию Ленинграда (окружение 2-й ударной армии Волховского фронта) и особенно под Харьковом летом 1942г. вновь создали крайне тяжёлую обстановку на советско-германском фронте (рис. 62).

Рис. 62. Марка СССР, за Родину, за Сталина, 1945г.

Усилия советской внешней политики летом и осенью 1941г. были направлены на создание антигитлеровской коалиции. В июле 1941г. советское правительство подписало соглашение о совместных действиях в войне против Германии с правительствами Великобритании, Чехословакии и Польши. Значительная роль в развитии союзнических отношений между тремя державами сыграла Московская конференция представителей СССР, Великобритании и США по вопросу о военных поставках СССР (ленд-лиз), состоявшаяся 29 сентября – 1 октября 1941 г.

В мае – июне 1942 г. в ходе переговоров между СССР, США и Великобританией было достигнуто решение о создании второго фронта в Европе в 1942г.

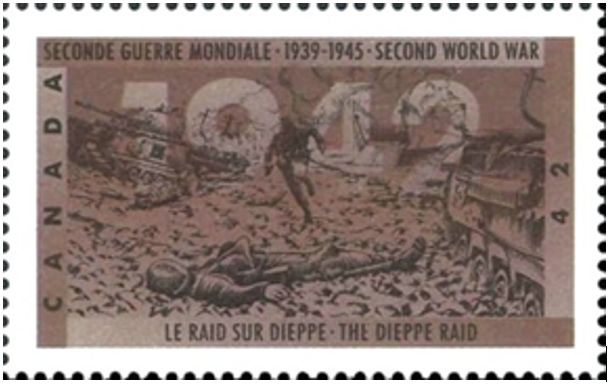

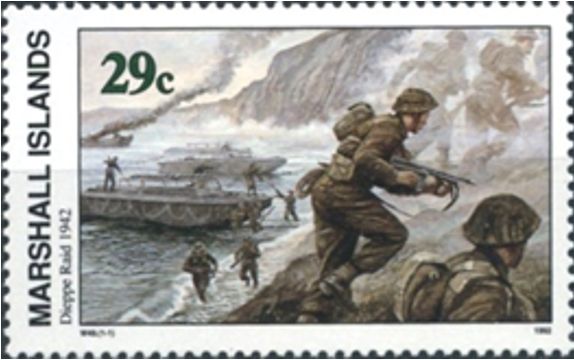

По настоянию И.Сталина при встрече с У.Черчилем в августе 1942 года Великобритания провела операцию «Раттер» (англ. Operation Rutter - всадник) по открытию второго фронта. Это была операция вооружённых сил Великобритании и Канады на французское побережье Ла-Манша - атака на оккупированный немцами порт Дьепп на севере Франции 19 августа 1942 года (рис. 63 и 64).

Рис. 63. Марка Канады, к 50-летию высадки в Дьеппе, 1992г.

Рис. 64. Марка Маршалловых островов, к 50-летию высадки в Дьеппе, 1992г.

Целью операции, согласно официальной версии, было завладение и удержание порта Дьепп для создания плацдарма дальнейших боевых действий.

В операции участвовали около 6000 пехотинцев, в основном канадцы, при поддержке британского военно-морского контингента и военно-воздушных сил Высадка началась 19 августа 1942 года в 5 часов утра, а уже к 11 часам командование союзников было вынуждено отдать приказ к отступлению.

Операция закончилась быстрым и сокрушительным поражением союзников с гибелью, ранением и пленением 3623 канадских десантников, а также 825 английских (всего около 60 %). Военно-воздушные силы союзников потеряли 106 самолётов и один эсминец. Немецкие потери - 561 человек убиты и ранены, сбито 48 самолётов. Эта плохо подготовленная операция дала повод союзникам отложить письменное обещание СССР открыть 2-ой фронт.

Несмотря на неудачные операции Красной Армии весной 1942г., германское командование уже не имело сил для того, чтобы вести наступательные действия одновременно на всём советско-германском фронте, и летом 1942 г. сосредоточило основные усилия на юге в целях выхода в нефтяные районы Кавказа и плодородные районы Дона, Кубани, Нижней Волги. Руководство Германии рассчитывало, что победоносное завершение кампании позволит втянуть в войну против СССР Турцию и Японию. Противник снова захватил стратегическую инициативу и в конце июня 1942 г. развернул общее наступление. В середине июля германские войска вышли в большую излучину Дона, создав реальную угрозу прорыва к Волге и на Кавказ.

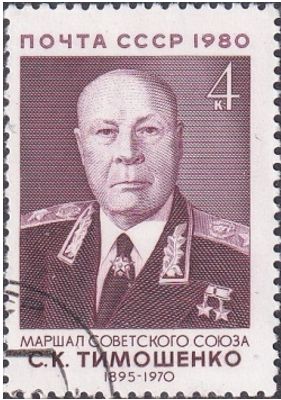

Рис. 65. Марка СССР, Маршал Тимошенко С.К. (1895-1970), 1980г.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 и завершилась 2 февраля 1943г. 12 июля 1942 года по 1 февраля 1943 года был создан Сталинградский фронт, командовали которым — Маршал СССР с 1940 года, дважды Герой Советского Союза (1940, 1965), Народный комиссар обороны СССР (1940—1941), Семён Константинович Тимошенко (1895-1980) (рис. 65);

— с 23 июля 1942 года до 12 августа 1942 года - генерал-лейтенант Василий Николаевич Гордов, - с 13.08.1942 до 31.12.1942 - генерал-полковник (1941), генерал армии (1943), Маршал Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1944), Герой ЧССР (1970) Ерёменко, Андрей Иванович (рис. 67);

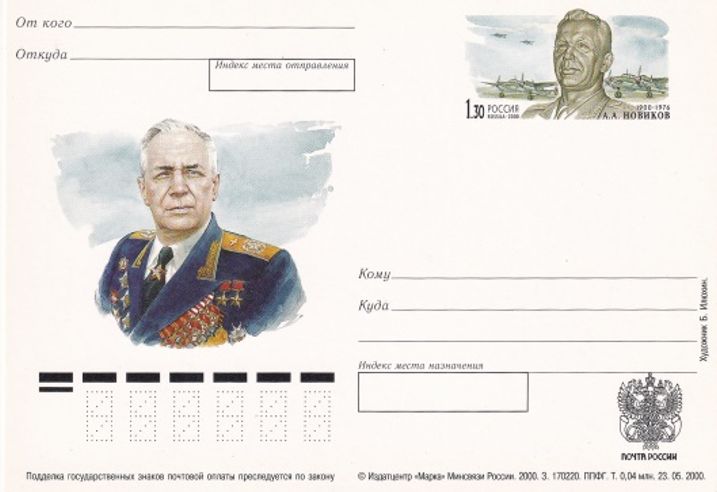

— боевыми действиями Военно-воздушного флота Советского Союза командовал командующий ВВС РККА (1942-1946), представитель Ставки ВРК на Сталинградском фронте с декабря 1942 по февраль 1943 года генерал-полковник авиации (1943), Маршал авиации Советского Союза (1943), главный маршал авиации Советского Союза (1944), Дважды Герой Советского Союза (дважды 1945), кавалер трёх орденов Ленина (1940, дважды 1945), кавалер ордена Победы (1945) Александр Александрович Новиков (1900-1976) (ХМПК 70).

Рис. 70. Художественная маркированная почтовая карточка России,

Главный Маршал авиации Новиков А.А. (1900-1976), 2000г.

Он был осужден, заключен на 5 лет и лишен всех званий и наград в 1946, полностью восстановлен во всех званиях, наградах и реабилитирован в 1953 году.

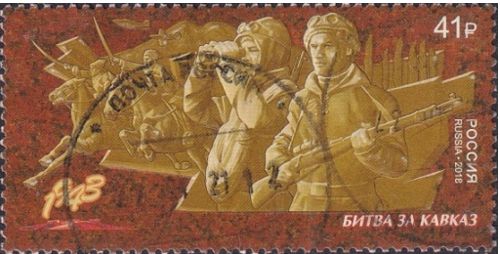

Рис. 66. Марка России, битва за Кавказ, 2018г.

В ходе обороны Кавказа, продолжавшейся с июля по декабрь, войска РККА сорвали план вражеского командования по захвату Кавказа, выиграли время для подготовки наступления (рис. 66).

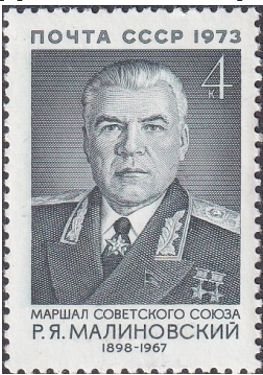

Битва за Кавказ велась Южным фронтом, которым командовал Маршал СССР, дважды Герой Советского Союза (1945, 1958), кавалер Ордена «Победа» (1945). Министр обороны СССР (1957-1967), Родион Яковлевич Малиновский (1898-1967) (рис. 67);

Рис. 67. Марка СССР, Маршал Малиновский Р.Я. (1898-1967), 1973г.

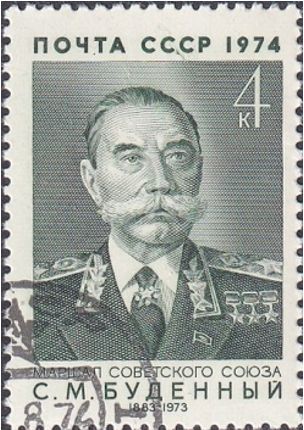

- 28 июля 1942 фронт был объединён с Северо-Кавказским фронтом, которым командовал Маршал СССР, трижды Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968), полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали, кавалер восьми орденов Ленина Семён Михайлович Будённый (1883-1973) (рис. 68);

Рис. 68. Марка СССР, Маршал Буденный С.М. (1883-1973), 1974г.

- 4 сентября 1942 фронт был расформирован, его войска переданы Закавказскому фронту, которым командовал генерал армии (1940). Герой Советского Союза (1978), полный Георгиевский кавалер (1915, 1916, 1916, 1917) Иван Владимирович Тюленев (1892-1978).

В мае – сентябре 1942г. советское командование провело несколько наступательных операций на северо-западном и западном направлениях:

- Демянская и Ржевско-Сычёвская операции (1942) проведена Калининским фронтом, которым командовал генерал-полковник, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер ордена «Победа» (1945), Иван Степанович Конев (рис. 69);

Рис. 69. Марка СССР, Маршал Конев И.С.(1897-1973), 1973г.

— и Западного фронтов, которым командовал генерал армии Г.К. Жуков (рис. 44), проведённая с 8 января по 20 апреля 1942 года; и Воронежско-Ворошиловградскую оборонительную операцию войсками фронтов:

— Брянского, которым командовали:

— генерал-лейтенант (1943), генерал-полковник Филипп Иванович Голиков - апрель — июнь 1942 года;

— генерал-лейтенант Николай Евлампиевич Чибисов 7-13 июля 1942;

— генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский (маршал Советского Союза (1944), (14 июля — 27 сентября 1942) (рис. 112);

— Воронежского, которым командовали:

— генерал-лейтенант Филипп Иванович Голиков с 7-14 июля 1942, 22 октября 1942 — 28 марта 1943, генералы армии (1959), Маршал Советского Союза (1961), Начальник ГлавАПУ (1958), кавалер четырех орденов Ленина (1941, 1945, 1950, 1960), (1900-1980) (рис. 70.1);

— генерал-лейтенант (1942), генерал-полковник (1943), генерал армии с 12 февраля 1943 года, Герой Советского Союза (1965, посмертно) Николай Фёдорович Ватутин (1901-15 апреля 1944);

— Юго-Западного, которым командовал Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко (до 12 июля) (рис. 65),

— и Южного фронта, которым командовал генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский, проведённая 28 июня – 24 июля (рис. 67).

Боевыми действиями Военно-воздушного флота Советского Союза командовал командующий ВВС РККА, представитель Ставки ВРК в Демянской и Ржевско-Сычёвской операции в феврале 1943 года генерал-полковник авиации (1943), Маршал авиации Советского Союза (1943) А.А. Новиков (ХМПК 70).

В целом 1-й период войны был самым тяжёлым для советского народа и его вооружённых сил. Войска Германии захватили часть территории, на которой до войны проживало около 42% населения, производилась ⅓ валовой продукции промышленности СССР и значительную часть продовольствия. Однако руководство Германии не добилось поставленных целей в войне с СССР.

Зимой 1941/1942г. на советско-германском фронте германские войска впервые за годы 2-й мировой войны потерпели поражение (рис. 71).

Рис. 71. Марка СССР, смерть немецким оккупантам, 1945г.

В результате героических усилий трудящихся к концу 1942 г. в СССР было создано слаженное военное хозяйство. К концу 1-го периода войны выросло боевое мастерство командиров, всего личного состава Красной Армии, был приобретён опыт в организации обороны, наступления и всех видов обеспечения войск и их боевых действий, использовании резервов, организации боевого применения различных родов войск, а также видов вооружённых сил.

Продолжение следует...

Иллюстрации из коллекции автора

В.Ф. Нелепин

НАЧАЛО

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках

Статьи В.Ф. Нелепина

Политическая карта мира в почтовых марках

История Австралии и окружающих островов Южной Океании в почтовых марках

История стран Северной Америки в почтовых марках

История Антарктики в почтовых марках

Всемирные on-line каталоги почтовых марок

Музеи почт и почтовых марок стран мира

История Латинской Америки в почтовых марках

Филателистическая география, как средство просвещения и образования детей, молодежи и взрослых