Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках

2025-07-30 18:38:11, Рубрики:

ФИЛАТЕЛИЯ.РУ

Великая Отечественная война 1941–1945, освободительная война народов СССР против нацистской Германии и её союзников, важнейшая и решающая часть Второй мировой войны 1939–1945 гг. («Большая Российская энциклопедия»)

Обстановка накануне войны

Положение в мире весной 1941 г. характеризовалось сложностью межгосударственных отношений, таивших опасность расширения масштабов начавшейся в сентябре 1939г. 2-й мировой войны. Агрессивный блок Германии, Италии (рис. 4) и Японии расширился, к нему присоединились Румыния (рис. 3), Болгария (рис. 2), Словакия (рис.1). Ещё до начала Второй мировой войны СССР предлагал создать систему коллективной безопасности в Европе, однако западные державы его не поддержали. В создавшихся условиях СССР вынужден был в 1939 г. заключить договор о ненападении с Германией, который позволил ему в течение ещё почти двух лет укреплять обороноспособность.

Рис. 1. Марка Словакии, президент Йосиф Тисо, 1939 год

Рис. 2. Марка Болгарского царства, царь Борис, 1943 год

Одновременно с договором был подписан «секретный дополнительный протокол», который разграничил «сферы обоюдных интересов» СССР и Германии и фактически наложил на последнюю обязательство не распространять свою военную и политическую активность на государства и территории, которые СССР считал своей «сферой интересов».

Рис. 3. Марка Румынии для решения «оси» по Бесарабии, 1941 г.

Рис. 4. Марка Третьего рейха, пакт Германии и Италии. 1941 г.

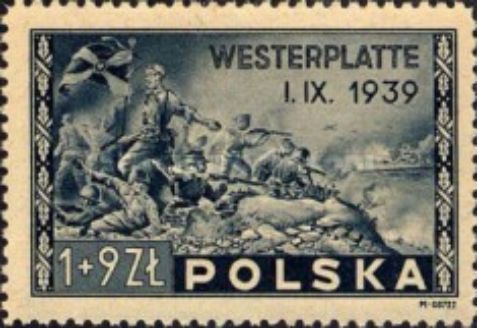

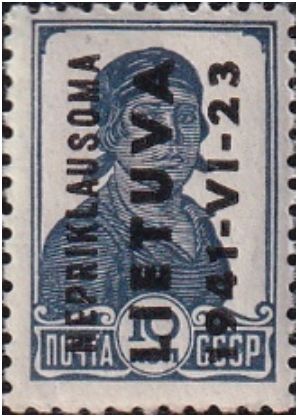

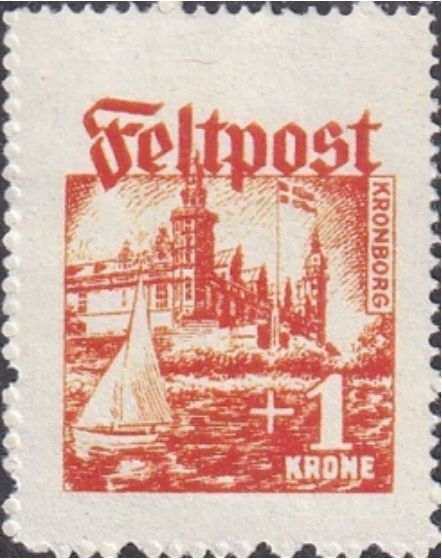

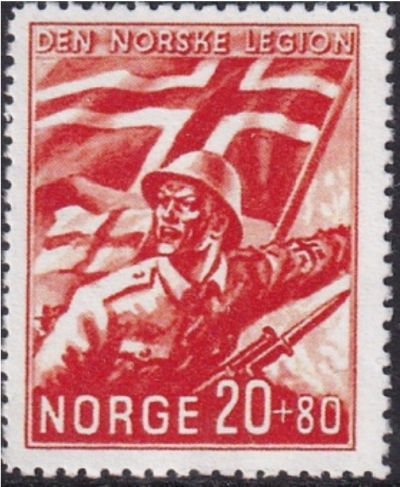

Германия в 1938–1941 гг. аннексировала Австрию (аншлюс), Судетскую область (рис. 6), часть территорий Польши (рис. 7) и Литвы (рис. 8), оккупировала Данию (рис. 9), Норвегию (рис. 10), Бельгию (рис. 11, Нидерланды (рис. 12), Люксембург (рис. 13), значительную часть Польши и Франции (рис. 14), Югославию с Сербией (рис. 15), Грецию (рис. 16). Установили в них «новый порядок».

Рис. 6. Марка Третьего Рейха, присоединение Судетской области, 1938г.

Рис. 7. Марка Польши, оборона полуострова Вестерплатте 1 сентября 1939 года, 1939г.

Рис. 8. Марка СССР с надпечаткой Третьего Рейха об оккупации Литвы, 1941г.

Милитаризация экономики и всей жизни Германии, захват промышленности и запасов стратегического сырья, принудительное использование дешёвой рабочей силы оккупированных и союзных государств позволили нацистам мобилизовать огромный военно-экономический потенциал почти всей континентальной Европы. Военное производство Германии с 1934 по 1940 гг. увеличилось в 22 раза.

Рис. 9. Марка Дании, фельдпочта при оккупации Третьим Рейхом, 1944г.

Рис. 10. Марка Норвегии, дивизии СС «Нордланд», 1941г.

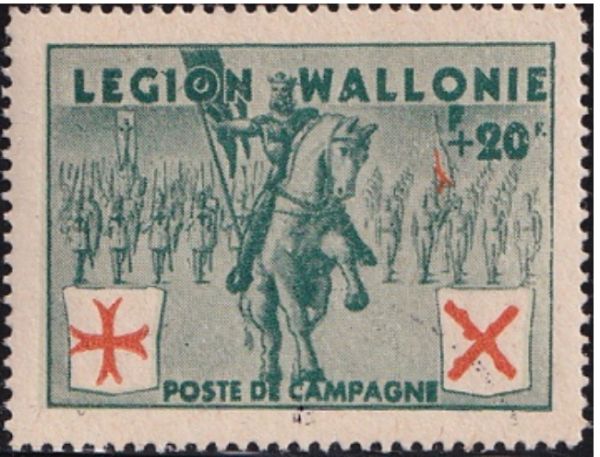

Рис. 11. Марка Бельгийского легиона СС «Валлония», 1944г.

Рис. 12. Марка Нидерландов, добровольческий легион, 1942г.

Численность германских вооружённых сил к середине 1941 г. составила около 7,3 млн человек и превосходила численность советских вооружённых сил почти в 1,3 раза. Сухопутные войска (около 5,2 млн человек) насчитывали около 208 дивизий (рис. 17) (169 пехотных, 21 танковую, 14 моторизованных и др.), 6 отдельных бригад.

Рис. 13. Марка Третьего Рейха для оккупированного Люксембурга, 1940г.

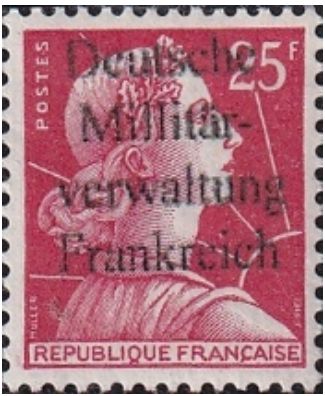

Рис. 14. Марка Франции для Германской военной зоны оккупации,1940г

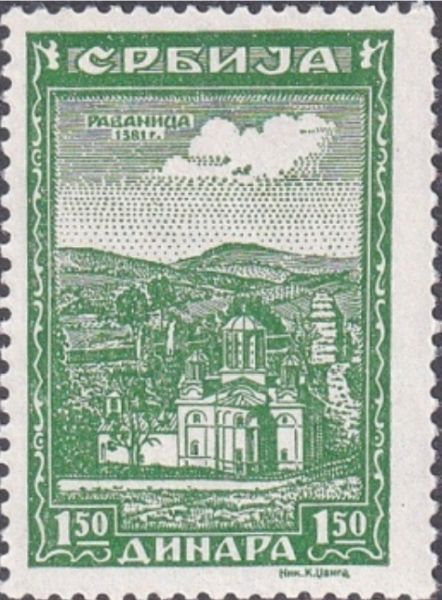

Рис. 15. Марка Сербии, оккупированная Германией, 1941г.

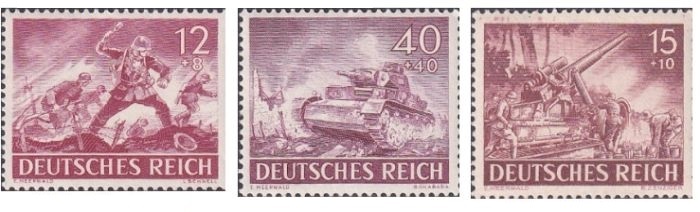

В германской армии имелось свыше 5,6 тыс. танков (рис. 18) и штурмовых орудий, свыше 71,5 тыс. орудий и миномётов (рис. 19), около 10 тыс. самолётов (в том числе 5,7 тыс. боевых) (рис. 20).

Рис. 17-19. Марки Третьего Рейха, пехотная, танковая, орудийная атаки, 1943 год

Рис. 20-21. Марки Третьего Рейха, атака самолётов и подлодки, 1943 год

Военно-морской флот к июню 1941 г. насчитывал 207 боевых кораблей основных классов, в том числе 122 подводные лодки (рис. 21).

Германская армия имела успешный опыт 2-летней войны, с массовым использованием танков и авиации. Военный разгром СССР рассматривался гитлеровским руководством в качестве важнейшего этапа на пути к завоеванию мирового господства. В Германии широко проводилась идеологическая обработка населения и армии, пропагандировались расизм, крайний шовинизм – «превосходство» арийской расы, «необходимость» завоевания для Германии «нового жизненного пространства на Востоке».

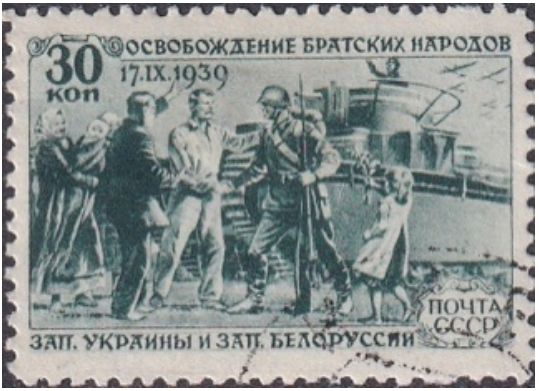

Рис. 22. Марка СССР, объединение с Зап. Украиной и Зап. Белоруссией, 1940г.

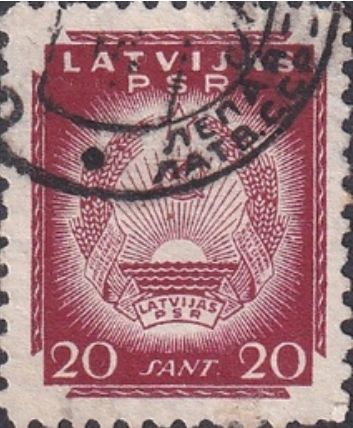

Рис. 23. Марка Латвийской ССР, 1940г.

К 1941 г. территория СССР составляла 22,1 млн км2, население 194,1млн человек. Среднегодовой выпуск промышленной продукции в Советском Союзе за 3 предвоенных года вырос на 13%, оборонной – на 39%. По выпуску продукции машиностроения, добыче нефти и угля, производству тракторов, электроэнергии, чугуна, стали и цемента СССР вошёл в число ведущих стран мира. Советское правительство, учитывая особенности международной обстановки, принимало меры по укреплению обороноспособности СССР.

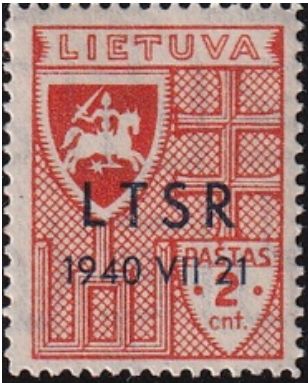

Рис. 24. Марка Литовской ССР, 1940г.

Рис. 26. Марка Карельской ССР, 1941г.

Вхождение в состав СССР в 1939–1940 гг. Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины (рис. 22), Прибалтийских республик (рис. 23, 24, 25), присоединение к нему Карельского перешейка и некоторых территорий на северо-западе (рис. 26) имели исключительно важное военно-стратегическое значение. Это позволило значительно сократить западную границу СССР, а, следовательно, фронт вероятного вторжения германских войск, отодвинуть государственную границу от жизненно важных центров страны (Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Одессы и Мурманска). СССР получил незамерзающие порты на Балтийском море, что значительно улучшило оперативные возможности советского военно-морского флота.

Рис. 27. Марка СССР, стрелковое оружие армии, 1941г.

Рис. 28. Марка СССР, артиллерия армии, 1941г.

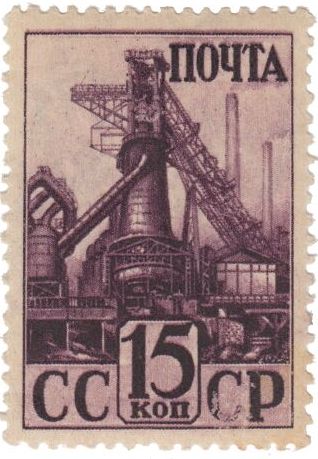

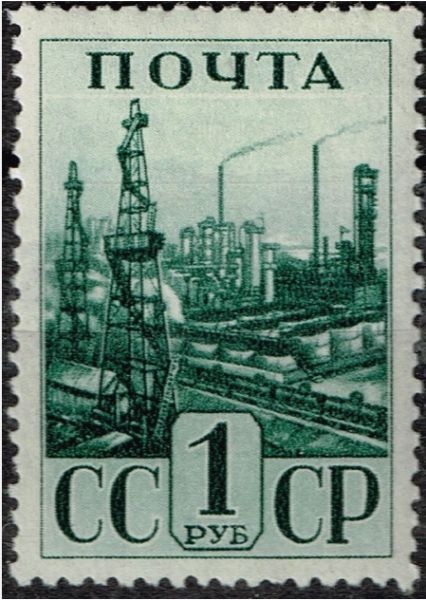

К середине 1941г. Советское государство располагало материальнотехнической базой, обеспечивавшей массовое производство военной техники и вооружения (рис. 27), осуществлялась перестройка работы промышленности (рис. 29) и транспорта (рис. 30), создавалась оборонная промышленность (рис. 28), развёртывались вооружённые силы, проходило их техническое перевооружение, расширялась подготовка военных кадров, увеличились ассигнования на военные нужды.

Рис. 29. Марка СССР, индустриализация, металлургия, 1941г.

Рис. 30. Марка СССР, индустриализац ия, нефтепромыслы, 1941г.

Быстрыми темпами строились новые и расширялись существовавшие оборонные заводы. Советские вооружённые силы к июню 1941 г. насчитывали около 5,7 млн человек и состояли из сухопутных войск (СВ), военно-воздушных сил (ВВС), военноморского флота (ВМФ), войск противовоздушной обороны (ПВО) и войск НКВД (пограничные и внутренние войска). На вооружении Сухопутных войск находилось свыше 110 тыс. орудий и миномётов, свыше 23 тыс. танков, из них боеготовых – 18,7 тыс.

В войсках ПВО было 4,5 тыс. зенитных орудий, в ВВС – около 13 тыс. исправных боевых самолётов, ВМФ имел в своём составе 276 боевых кораблей основных классов, в том числе 211 подводных лодок. Вместе с тем экономические возможности СССР не позволяли в сжатые сроки оснастить вооружённые силы новым стрелковым, артиллерийским, танковым и авиационным оружием и боевой техникой, завершить строительство оборонительных рубежей на новой границе.

В Красной Армии после политических «чисток» конца 1930-х гг. остро ощущался дефицит опытных командных кадров, особенно от командира дивизии и выше. На низком уровне находилась подготовка младших командиров РККА. Была расширена сеть военных академий, училищ, курсов, чтобы возместить потери в кадрах и обеспечить растущую потребность в них, в связи с развёртыванием вооружённых сил в 1940–1941гг. Значительное количество командиров было призвано из запаса, возвращена в строй часть репрессированных. Но полностью поправить положение с кадрами до начала войны не удалось (некомплект командно-начальствующего состава составлял около 20%).

Германия и её сателлиты сосредоточили против СССР 182 дивизии (в том числе 19 танковых и 14 моторизованных) – всего свыше 5 млн человек, около 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и миномётов, около 4,5 тыс. боевых самолётов и свыше 190 боевых кораблей. К лету 1941 г. германское командование завершило стратегическое развёртывание войск вдоль западных границ СССР на 3 стратегических направлениях. В соответствии с планом «Барбаросса» предусматривалось нанести поражение СССР в быстротечной кампании: уничтожить основные силы Красной Армии (РККА) западнее линии Днепр – Западная Двина, не допустив их отхода вглубь страны. Важнейшими стратегическими объектами считались Москва, Ленинград, Киев, Донбасс, при этом особая роль отводилась Москве. Предполагалось, что её захват будет иметь решающее значение для исхода войны. Были созданы 3 группировки войск. Группа армий «Север», развёрнутая в Восточной Пруссии, получила задачу разгромить советские войска в Прибалтике и захватить порты на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт.

Группа армий «Центр», сосредоточенная на главном (московском) направлении, должна была рассечь стратегический фронт обороны, окружить и уничтожить войска РККА в Белоруссии и развивать наступление на Москву. На киевском направлении была развёрнута группа армий «Юг», имевшая задачу уничтожить советские войска на Правобережной Украине, выйти на Днепр и развивать наступление на восток. На территории Норвегии и в Финляндии были развёрнуты германская армия «Норвегия» и 2 финские армии.

Армия «Норвегия» имела задачу овладеть Мурманском и Полярным, финские войска – содействовать группе армий «Север» в захвате Ленинграда. В резерве главного командования сухопутных войск Германии находилось 24 дивизии. В войне против СССР руководители Германии планировали поработить и физически истребить миллионы советских людей, что предусматривалось генеральным планом «Ост», осуществлять безжалостную эксплуатацию уцелевшего населения, природных и производственных ресурсов захваченных территорий.

Поскольку с февраля 1941 г. германские войска сосредоточивались у западных границ СССР, в мае для доукомплектования ряда соединений РККА были призваны на учебные сборы 800 тыс. резервистов, началось выдвижение войск из внутренних округов на запад. Однако к 22 июня 1941г. Красная Армия не успела завершить мобилизационные мероприятия и полное развёртывание по плану прикрытия государственной границы.

Продолжение следует...

В. Ф. Нелепин

Статьи В.Ф. Нелепина

Политическая карта мира в почтовых марках

История Австралии и окружающих островов Южной Океании в почтовых марках

История стран Северной Америки в почтовых марках

История Антарктики в почтовых марках

Всемирные on-line каталоги почтовых марок

Музеи почт и почтовых марок стран мира

История Латинской Америки в почтовых марках

Филателистическая география, как средство просвещения и образования детей, молодежи и взрослых