Писать только отрадное

2025-01-28 12:55:36, Рубрики:

ФИЛАТЕЛИЯ.РУ

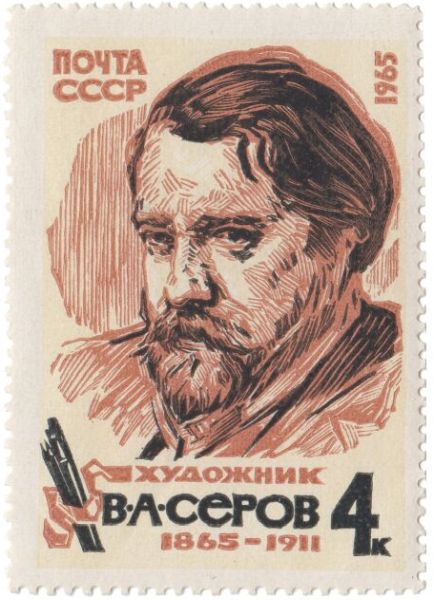

К 160-летию со дня рождения

русского живописца

Валентина Александровича Серова

Рассказывая о замечательной огромной компании, деятельно проводившей время в репинских Пенатах, мы упоминали о Валентине Александровиче Серове, написавшем в гостях у Ильи Ефимовича немало выдающихся пейзажей. 19 января мы отметили юбилей этого великого художника.

Валентин Александрович Серов (7 [19] января 1865 — 5 декабря 1911) — русский живописец и рисовальщик, один из главных и наиболее популярных портретистов русского модерна рубежа XIX-XX веков.

Родился в семье композиторов Александра Серова и Валентины Серовой (Бергман), ее портрет писал сам Репин.

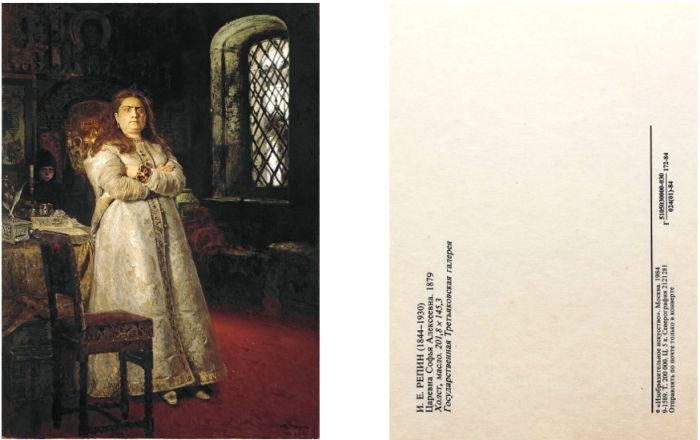

Так волевая и решительная Валентина Семёновна Серова в 1879 году «стала» царевной Софьей – персонажем полотна под полным названием «Правительница царевна Софья Алексеевна через год после заключения её в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей её прислуги в 1698 году».

Этому предшествовал «Портрет Валентины Серовой. Этюд к картине Великая княгиня Софья в Новодевичьем монастыре (1698)».

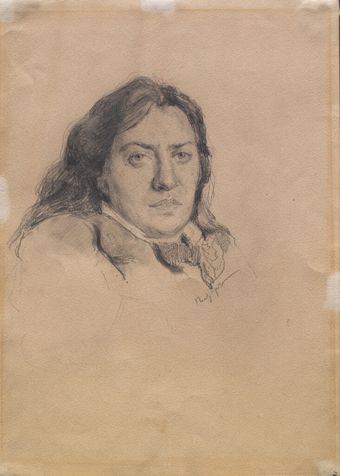

В пятнадцатилетнем возрасте Серов также изобразил свою мать на листе бумаги графитным карандашом. Как вспоминал Игорь Эммануилович Грабарь: «Сперва был сделан рисунок во весь лист, изображающий Валентину Семёновну за роялем. После него была нарисована ее голова крупного размера также в лист, в повороте почти прямоличном, и, наконец, следующим очередным рисунком была другая голова, меньшего размера в трехчетвертном повороте».

Валентина Семёновна, «пианистка, первый в России профессиональный композитор-женщина, музыкальный критик и общественный деятель» была на 26 лет моложе своего мужа - русского композитора Александра Николаевича Серова. Сын тоже напишет его портрет.

Во время заграничных путешествий чета вместе с сыном будет знакомиться с множеством ярких и незаурядных личностей. В одном из таких путешествий Валентину понравится играть с Евой – дочерью великого Рихарда Вагнера.

Но долго им путешествовать было не суждено. Валентин в шестилетнем возрасте потерял отца, а эмансипированная мать без него уехала в Мюнхен продолжать строить свою карьеру: «До своей женитьбы <…> Тоша искал уюта, теплоты в чужих семьях, отогревался у чужих очагов. Я не могла ему создать постоянной семейной обстановки», — вспоминала Валентина Семёновна, когда ее сына уже не было в живых. Совсем недолго мальчик воспитывался у ее подруги в руководимой ею коммуне.

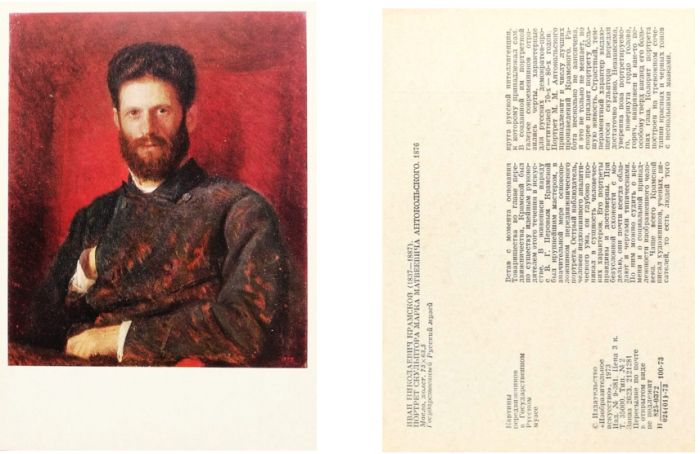

После распада этой общины Валентина Семёновна забрала сына с собой в Мюнхен на обучение у саксонского художника, гравера и мастера по стеклу Карла Кёппинга: «Я ужасно боялась преувеличить свое увлечение его даровитостью, не желая делать из него маменькина “вундеркинда”». Но художественное дарование Валентина вовремя увидел и высоко оценил русский скульптор Марк Матвеевич Антокольский.

По его совету юный художник окажется в парижской мастерской Репина, где будет постигать секреты живописного мастерства у великого мэтра с 1874 по 1880 год с перерывом на трёхлетнюю стажировку в Киеве у художника Николая Ивановича Мурашко.

Как вспоминала Валентина Семёновна, «отношение Ильи Ефимовича к ребенку-художнику было самое идеальное; он нашел надлежащий тон — заставил себя уважать и сам уважал мальчика».

Репин так вспоминал ученические годы Серова в своих мемуарах «Далекое близкое»: «Он с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял его иногда оставить ее и освежиться на балконе перед моим большим окном».

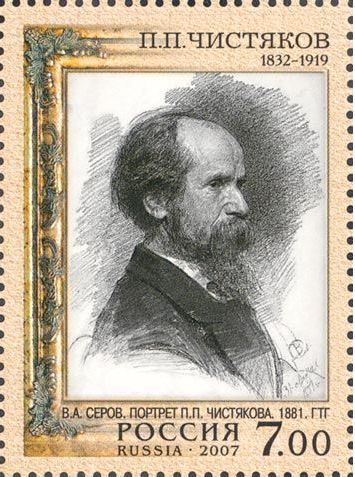

Репин порекомендует Серова для обучения в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, где Валентин попадет в класс выдающегося педагога Павла Петровича Чистякова.

Своей невесте Серов писал так: «Ты ведь знаешь, как я люблю Елизавету Григорьевну, то есть я влюблен в нее, ну как можно быть влюбленным в мать. Правда, у меня две матери». Речь идет о жене Саввы Мамонтова, которая много заботилась о «Тоше», как сокращённо называли Валентина от «Влентоша».

А вот как писал Серов самой своей «второй матери»: «Елизавета Григорьевна, дорогая! Пишу к вам, хотя знаю, что переписка у нас расклеилась; да и какая может быть переписка между Вами и мной? А, впрочем, о ней я вовсе не желаю говорить, я просто хочу послать Вам привет, сказать Вам что-нибудь ласковое, ну, хотя бы и то, что помню Вас хорошо, что всё так же дороги Вы мне (кстати, я вчера и позавчера видел Вас во сне); спросить Вас, как Вы поживате? Что Абрамцево?». «Крепко я люблю Вас. А люблю я Вас с тех самых пор, как Вас увидел в первый раз десятилетним мальчиком, когда, лёжа больным в дамской комнате, думал, отчего у Вас такое хорошее лицо».

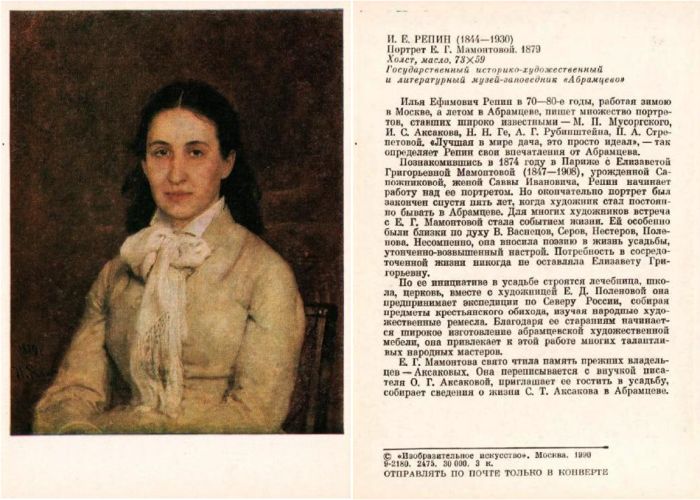

Действительно «хорошее лицо» Елизаветы Григорьевны запечатлел в 1879 году Илья Ефимович Репин, гостивший у Мамонтовых в Абрамцеве до покупки участка для своих замечательных Пенат.

Писал в 1887 году портрет Елизаветы Григорьевны Мамонтовой и сам Серов. Возможно, наше ощущение субъективно, но здесь он в какой-то степени совместил черты двух своих матерей. Если это действительно так, то объяснить это можно желанием художника максимально смягчить в собственном восприятии и представлении окружающих впечатление о своей родной матери.

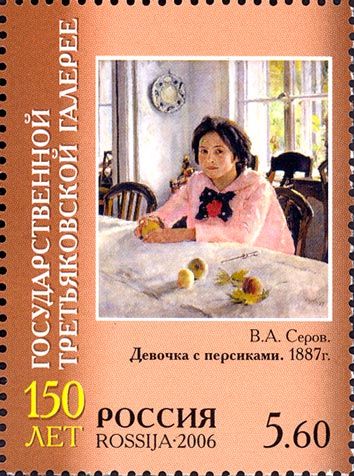

Прекрасно получилась у него и дочь Елизаветы Григорьевны и Саввы Ивановича Мамонтовых – Вера. Это знаменитая «Девочка с персиками».

Он так долго ее писал, что персики отошли, и их пришлось заменить яблоками. По мнению известного искусствоведа Г.С. Арбузова: «Смуглое лицо девочки с проступающим сквозь загар румянцем, живой взгляд ее карих глаз, небрежно брошенные со лба непокорные волосы, спокойно, но так трепетно и живо лежащие на столе руки, неповторимая чистота тонов – все это прелестно, все оставляет глубокий след в душе каждого человека, любящего русское искусство».

А как долго терпела сама модель, в своем нежном возрасте более склонная к подвижным играм, нежели к многочасовому позированию изо дня в день, необходимость снова идти в дом и усаживаться за стол, когда на улице такое прекрасное лето!

Вскоре и Зинаида Юсупова напишет о том, что она то худела,то полнела, то опять худела, а он все писал и писал.

Портрет княгини З. Н. Юсуповой

Обе эти прекрасные модели «встретятся» в сюжете сувенирного почтового блока. Серов писал из Италии Лёле Трубниковой, говоря об авторах венецианской живописи: «Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть — беззаботным; в нашем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное…». Но давалось отрадное совсем нелегко. То, на что у Михаила Врубеля уходило не более пятнадцати минут, у Серова занимало долгие дни напряжённой утомительной работы. И при этом он достаточно болезненно относился к любым советам.

Например, когда российская императрица Александра Фёдоровна высказала некоторые соображения относительно портрета ее супруга, Николая Второго, Валентин Александрович предложил закончить за него портрет самой царице.

Портрет императора удался Серову далеко не сразу. И только когда царь сел перед художником в спокойной, как бы покорной позе, работа пошла. И на тот раз результат пришёлся по душе императрице. Именно этот портрет стал самым любимым изображением ее мужа. Доволен был и сам Серов. Потому что в беседе с императором во время позирования он смог выхлопотать освобождение Саввы Ивановича Мамонтова, несправедливо обвиненного завистливыми недоброжелателями.

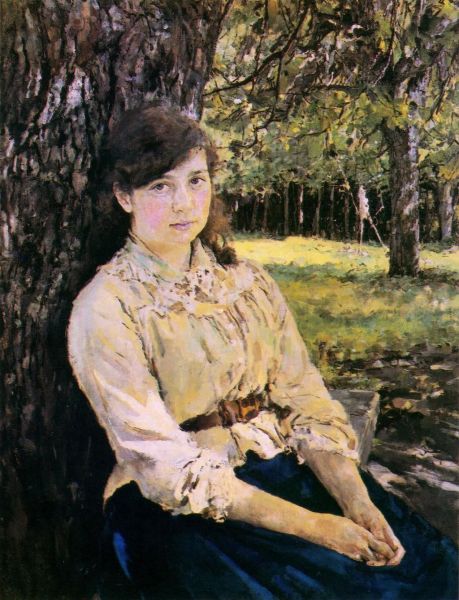

Но гораздо больше переживал Серов по поводу достаточно негативной оценке многими современниками его полотна «Девушка, освещенная солнцем». За его приобретение ругали даже Третьякова.

А сам Серов был убежден в том, что вложил в эту картину всю свою душу, и ни на сколько уже не в силах был подняться над этим своим достижением ни в одной своей работе. Жизнь показала, что по психологизму и живописному мастерству Серов оказался намного впереди своих современников, которые еще не пережили всего, что пережил и проработал в себе Серов, и не в состяонии были дать адекватной оценки всему, что выходило из-под его кисти. Но время все расставило по своим местам, продемонстрировав еще и прозорливость Третьякова, смело купившего «Девушку, освещенную солнцем».

Однако это еще не был верх непонимания. Портрет Иды Рубинштейн не принял даже Репин, славную дружбу с которым Серов ценил всю жизнь. Художник изобразил знаменитую актрису и танцовщицу в той же самой плоскости, что и фон, подобно фрескам Египта, комменитируя, что его героиня и «смотрит в Египет», воплощая в себе мудрость и изысканное изящество Древнего Востока. Дочь художника Ольга Валентиновна Серова так вспоминала о работе над этой картиной: «Ида Рубинштейн была совсем не так худа, как её изобразил папа, по-видимому, он сознательно её стилизовал».

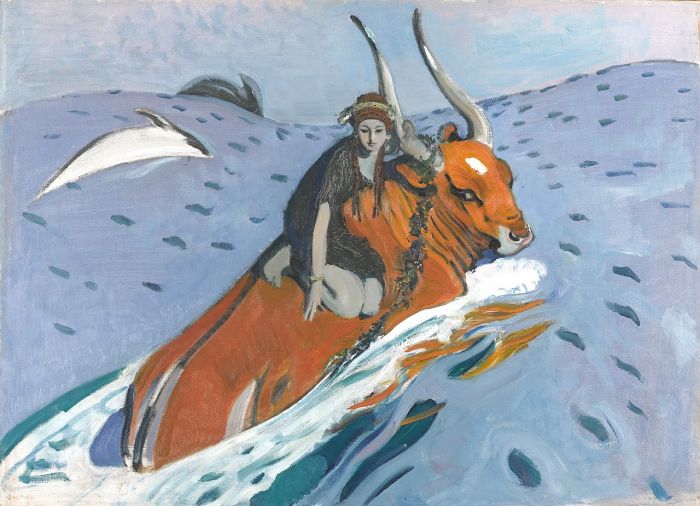

Не менее символичной была и картина «Похищение Европы», где Серов сознательно отходит от многих своих ранних излюбленных приемов, как бы декларируя, что не они составляют суть полотна.

Вообще же Серов на протяжении своей достаточно недолгой жизни, несмотря на длительную работу над каждой картиной, оставил нам с вами огромное количество неповторимых женских образов. Но это совершенно не мешало ему уделять внимание деятелям культуры и искусства, многие из которых были его друзями и соратниками.

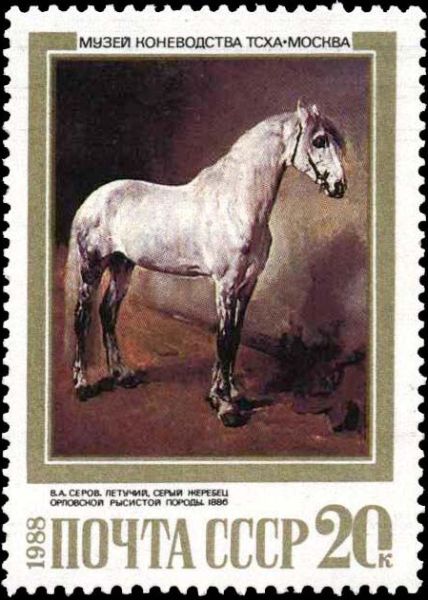

Животные же, которых он любил изображать с раннего детства, были особой его любовью. На рисунках Тоши у лошадей взрослые замечали по шесть-восемь ног, и не всегда понимали, что так юный живописец стремится передать их движение. Но и там, где животное запечатлено в покое, богатая игра рельефа мускулатуры позволяет предсказать всю красоту последующего движения его четвероногой модели.

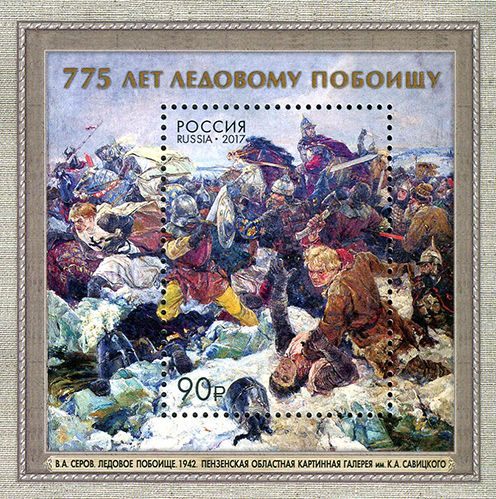

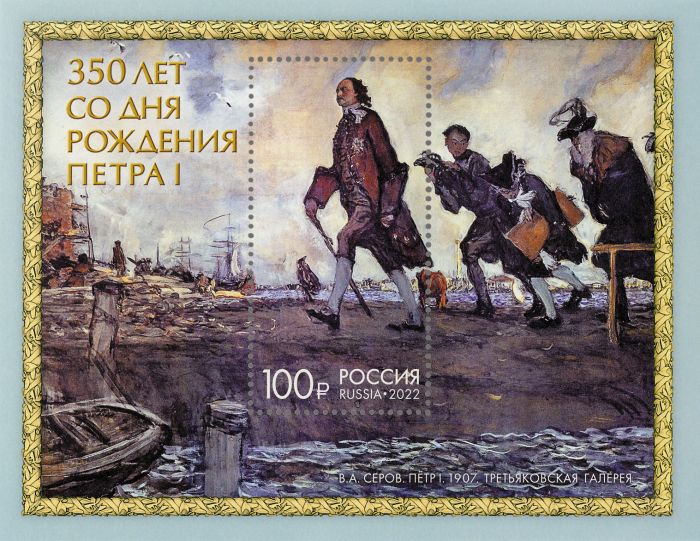

В наследии живописца немало великолепных исторических картин. Среди них нам больше всего импонирует полотно, демонстрирующее непреклонную волю, смелость, решительность, целеустремленность, неотвратимость действий героя во всех своих проявлениях. Все эти качества были в должной мере воспитаны и в самом художнике.

В противном случае он вряд ли смог бы столь убедительно отобразить родителя Российской империи.

Глядя на такие картины, можно смело строить свою жизнь – высокорезультативную, интересную, захватывающую.

Латышевы Ю.А., П.А., О.Ю., Радаэлли М.Э., Лофрано М., Луизетто М., Павлович С.,Тадич-Леско К.