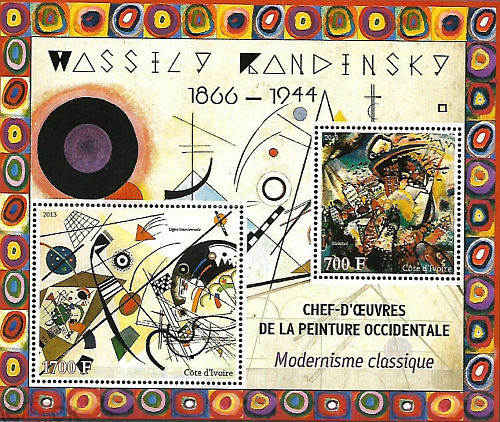

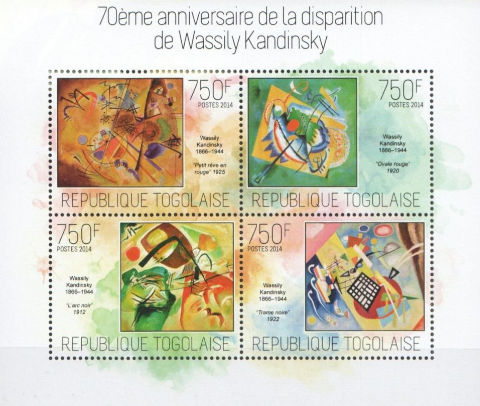

Авангард в филателии. Творчество Василия Кандинского

2023-11-23 13:37:50, Рубрики:

ФИЛАТЕЛИЯ.РУ

Андрей Петрович Дьяченко представляет цикл очерков, посвященных искусству авангарда, отраженному в филателистических материалах. Предназначен он главным образом для тех, кто хотел бы создать тематическую или мотивную коллекцию на тему «Искусство ХХ века».

В этой статье Андрей Петрович рассказывает о творчестве Василия Кандинского.

* * *

Теперь, когда мы в общих чертах рассмотрели экспрессионизм, остановимся на творчестве В. Кандинского – нашего великого соотечественника, внесшего большой вклад в развитие мирового авангарда.

Василий Васильевич Кандинский родился в 1866 году в Москве в семье торговца чаем и происходил из старинного купеческого рода. Предки художника были монголами. Будущий знаменитый живописец не пожелал стать коммерсантом, он учился юриспруденции в Московском университете, но никогда не работал юристом. Его рано привлекло изобразительное искусство, и он стал писать маслом. В 1895 году он посетил выставку французских импрессионистов и понял, что живопись становится его страстью.

Профессиональную подготовку в области живописи Кандинский получил в Мюнхене, в студии известного художника Антона Ашбэ, а затем в ателье знаменитого символиста Франца фон Штука.

В те годы в искусстве Германии огромное значение придавалось мифологии и эпосу. Художники много читали, рассматривая живопись как своего рода приложение к литературе и философии.

Ранние работы Кандинского выдают интерес художника к сказкам и легендам, близость к символизму. Из него получился бы хороший иллюстратор художественной литературы. Но на дворе была эпоха символизма, в богатых домах устраивались спиритические сеансы, и художники всерьез заинтересовались аномальными явлениями – призраками, духами, возможностью перенестись в потусторонний мир.

Хорошее образование, полученное Кандинским, позволяло ему свободно ориентироваться в истории права, но юридические познания уживались в его душе с интересом к этнографии и фольклору. Все это наложило отпечаток на своеобразную манеру Кандинского. Постепенно сказочные сюжеты, которые когда-то были для художника предметом научного анализа, переселились на страницы альбомов в виде композиций.

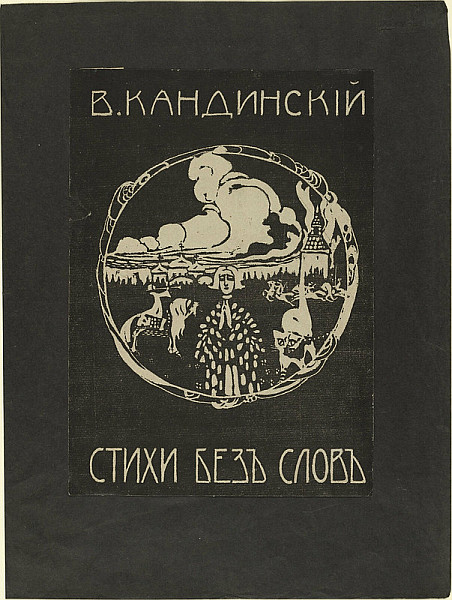

Цикл «Стихи без слов» был создан в самом начале ХХ века. В него вошли произведения сказочного жанра – иллюстрации к легендам и преданиям. И все же этот цикл не исчерпывает отношения Кандинского к миру – иллюстратором сказок и легенд он так и не стал.

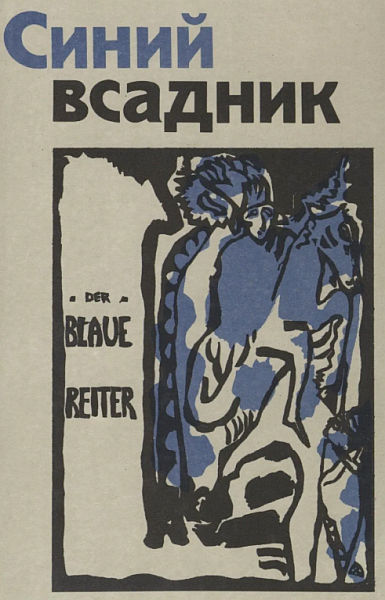

Но он очень увлекся искусством Таиланда и Африки, поэтому силуэтная графика этих стран, представленная сегодня и на марках, была использована Кандинским при подготовке к печати альманаха «Синий всадник» (Мюнхен, 1912). В нем сочетались влияния Индии, Таиланда и Южной Америки. Интересно, что филателисты уже предпринимали попытки отразить многообразие тем этого альманаха средствами филателии – те сферы искусства, которые привлекали экспрессионистов и те национальные культуры, которые они изучали, нашли широкое отражение на марках.

Кандинский любил яркую палитру, смелые сочетания контрастных цветов и, казалось бы, ничто не предвещало обращения к чистой абстракции. Но художники многих стран понимали, что живопись – это не литература, воссозданная на холсте, а нечто совсем другое. И Кандинский создал сначала первую в жизни абстрактную акварель (1910, это был пейзажный мотив), а затем развернул на своих полотнах своего рода параллельный мир – мир чувств и эмоций. Этот мир был беспредметным, и не сразу был понят современниками.

В Мюнхене Кандинский вместе со своим другом Алексеем Явленским и группой немецких художников создал объединение «Синий всадник», которое в начале 1910-х годов стало признанным центром немецкого авангарда.

Довольно длительный период жизни художника связан с преподаванием в объединении Баухауз – группе немецких архитекторов и живописцев, исповедовавших идеи функционализма-конструктивизма. Многие идеи Кандинского, связанные с абстрактным восприятием формы и цвета, были использованы немецкими архитекторами и вошли в историю. Несмотря на то, что многие члены объединения любили создавать абстрактные силуэтные композиции из геометрических фигур, Кандинский остался приверженцем ярких красок, интенсивной цветовой гаммы. Он во многом опирался на подсказки подсознания и воображения, диктовавшие ему каскады абстрактных форм.

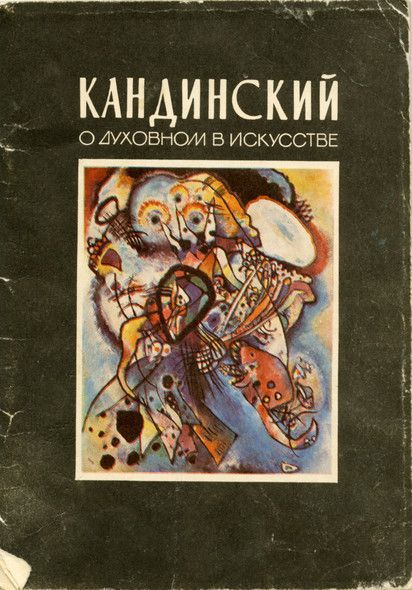

Книга Кандинского «О духовном в искусстве» стала важнейшим документом в эстетике ХХ века, ибо в ней содержится манифест прихода художника к новым формам отражения действительности. Силуэт играл важную роль в «инвентаре» этих форм.

В конце двадцатых годов художник начинает отходить от фигуративности в искусстве и создает чисто абстрактные композиции. У художника были грандиозные планы, но приход с власти национал-социалистической партии помешал его дальнейшей карьере в Германии. Теории Кандинского были несовместимы с фашистской идеологией, и последние годы жизни он провел во Франции. Преподавание в «Баухаузе» – школе, в которой к нему относились с величайшим уважением, пришлось навсегда оставить.

В. Кандинский слился душой с немецкой художественной традицией, и ему было нелегко порывать с Мюнхеном и Веймаром. Интересно, что если бы не эти события, Кандинский наверняка соприкоснулся бы с почтовой графикой Германии, где с конца 1920-х годов набирала силу тенденция приглашать для оформления марок представителей авангарда.

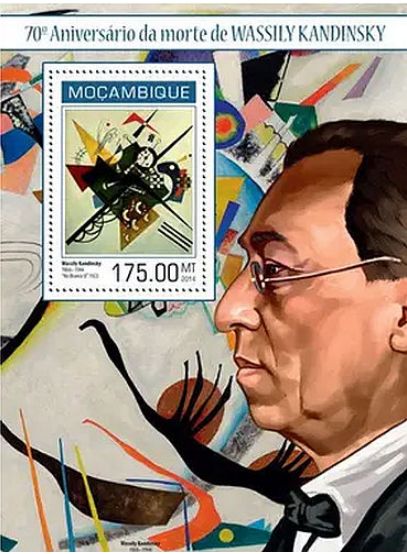

Абстрактное искусство не одобряли и в СССР. Неудивительно, что Кандинскому не посвящено ни одной почтовой миниатюры ни в СССР, ни в России – еще сильна инерция дискуссий 1960-х годов.

Художник Лайонель Файнингер, которому посвящена одна из марок Германии, сам того не ведая, оказал Кандинскому довольно большую услугу. В 1919 году он создал гравюру на дереве под названием «Кафедральный собор социализма» с изображением готического храма со звездами на шпилях. Звезды поразительно напоминали кремлевские, и это вызвало невольную симпатию Москвы к искусству авангарда, хотя и ненадолго. Получалось, что Файнингер изобразил социалистическое будущее в виде храма. После этого немецких экспрессионистов особо не ругали в советской прессе, а после войны даже акцентировали их страдания и мытарства в период фашизма. Но до издания марок дело так и не дошло.

Оболганный критиками Кандинский скончался в 1944 году во французском городе Нейи-сюр-Сен, и Советский Союз остался безучастным к судьбе великого художника. Даже после смерти Кандинского его не понимали и не принимали на родине, статус художника долгое время оставался неопределенным.

Гонения на абстракционистов, которыми был отмечен рубеж 1950-х и 1960-х годов, не прошли мимо великого теоретика абстрактного искусства. Его имя упоминалось в самых нелицеприятных контекстах – властное веление времени требовало «узнаваемых форм» в искусстве. К сожалению, эти требования исходили не только от идеологических чиновников – «среднестатистический советский человек» тоже внес свою лепту в гонения на художников, поскольку хотел видеть на выставках узнаваемый мир, иметь дома репродукции Айвазовского и Шишкина.

Эпоха оттепели могла стать временем возвращения Кандинского. Но, к сожалению, не стала. Рабочие и крестьяне, геологи и нефтяники щедро давали корреспондентам радио и телевидения интервью, в которых клялись в верности реалистическому искусству. Любители искусства не понимали, что эстетика Кандинского вовсе не «отменяет» ни Шишкина, ни Айвазовского, а только создает новую концепцию и идет дальше. В конце концов, ведь уживались же в альбомах филателистов марки с репродукциями художников самых разных направлений!!!

Долгое время интересные работы Кандинского оставались непонятыми и неразгаданными, а у рядового советского зрителя вообще не было возможности познакомиться с его графикой. Лишь в 1967 году, на выставке «Русская графика конца XIX – начала ХХ века» были представлены работы из цикла «Стихи без слов», и завораживающие силуэты Кандинского стали доступны зрителям. А опубликован этот цикл был гораздо позже. Сегодня наследие художника успешно осваивается, и о его творчестве выходят все новые книги и статьи.

На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов имя Кандинского еще упоминалось в пропагандистских брошюрах о крахе буржуазной культуры. Но с началом перестройки иностранные музеи, поняв, что в Советском Союзе происходит «послабление режима», стали умолять Министерство культуры СССР дать напрокат хоть какие-нибудь работы раннего Кандинского. Стали появляться толстенные каталоги со ссылками на советские музеи. Все это способствовало повышению уважения к имени художника, росту его популярности в СССР, а затем и в новой России.

С каждым годом расширяется география стран, посвятивших художнику почтовые марки. Сам бог велел реабилитировать Кандинского, и хочется пожелать, чтобы миниатюры с репродукциями его работ стали выходить не только в зарубежных странах, но и в России.

А.П. Дьяченко, филателист

Член Союза Учёных Санкт-Петербурга,

Член Ассоциации Искусствоведов (AIC)

Другие статьи цикла:

Художественный авангард в филателии. Творчество Марка Шагала

Художественный авангард в филателии

Символизм и модерн – мост к авангардному искусству

Авангард в филателии. Творчество Амедео Модильяни

Авангард в филателии. Творчество Казимира Малевича

Авангард в филателии. Творчество Эдварда Мунка

Другие статьи автора:

За несколько минут до нового 1953 года

Фантастический Петербург: филателистическое измерение

Мир Сурикова

Петербургский призрак Ганс Макарт

Ф.И. Шаляпин в почтовой графике

Орбиты филателиста Л.И. Перескокова

Стиль Беггарстафф в наших альбомах

На марках – наивное искусство

Возможна ли филателистическая эзотерика?

Вечер в петербургской библиотеке

Коломан Мозер и его марки

Новая жизнь Дома книги: филателистический взгляд

Удивительный феномен Cергея Дягилева

Золушки на почтовых конвертах

Анджелина Джоли – филателистический взгляд

Мир Василия Кандинского: филателистический взгляд

К 200-летию художника Уильяма Линтона

Русский мастер гравюры

Алгоритмы привлекательности

Алгоритмы привлекательности. Окончание

Что такое чернодрук?

Грациозность Эжена Грассе

К юбилею Н.А. Некрасова

Художник Отто Экман глазами филателиста

Искусство силуэта в почтовой графике

Картины, написанные точками

Почему весь мир отмечает юбилей Достоевского

Искусство Бердслея: филателистический взгляд

Прорывные и инновационные процессы в почтовом дизайне стран Восточной Европы 1960 – 1980-х годов

Филателист, почта, кинокадр

Почтовая корреспонденция страны Котландии, или Кошки мистера Уэйна

Мастера художественной литературы – филателистам

Почтовая графика Бориса Зворыкина

Счастливая звезда Анатолия Калашникова

Художник Генрих Фогелер и почтовая графика

Тени и силуэты в Пушкиниане

Изюминки репинской филателии

Владимир Маяковский в почтовых эмиссиях

Кот Бегемот и марки о нём

Силуэт плюс голубое небо

Юбилей великого символиста

Норман Роквелл и Россия

Марки Ивана Билибина: путешествие на машине времени

Филателия в искусствоведческой литературе

От Жоржа Мельеса до фильма «Вызов»

Романовская серия – художественный памятник эпохи модерна

Интервью с А.П. Дьяченко

А. Дьяченко: Филателия подарила мне уникальные жизненные впечатления